Le décret de Trump sur la FIV : faut-il craindre le retour d’une politique eugéniste ?

Donald Trump s’est engagé à faciliter l’accès à la fécondation in vitro. Mais la normalisation de cette technique peu réglementée pourrait ouvrir la voie à des projets eugénistes.

L’amélioration de l’accès à la fécondation in vitro (FIV) est une cause chère à Donald Trump, qui vient de signer un décret en ce sens. Or, le couplage de la FIV avec le diagnostic préimplantatoire (DPI) largement pratiqué aux États-Unis pourrait ouvrir la voie à des projets eugénistes.

« Je suis le père de la FIV ! » Le 16 octobre 2024, trois semaines avant l’élection présidentielle qu’il allait remporter contre Kamala Harris, Donald Trump s’autoproclamait, devant une assistance exclusivement féminine, « père de la fécondation in vitro » (FIV). Ce n’était pas la première fois au cours de sa campagne qu’il s’exprimait sur l’épineuse question de la FIV : en août 2024, à Potterville (Michigan), il avait déjà fait cette promesse :

« Sous l’administration Trump, votre gouvernement paiera ou votre compagnie d’assurance sera obligée de payer tous les coûts associés aux traitements de FIV. »

Porté par cet engagement, il a signé, le 18 février 2025, un décret exécutif portant sur « l’examen » des moyens pour réduire les coûts de la FIV et pour en faciliter l’accès. Ce décret demande qu’une liste de recommandations politiques à ce sujet soit soumise dans les 90 jours suivant sa promulgation.

Donald Trump semble, de prime abord, vouloir aider les familles. Mais la normalisation de la naissance des enfants à partir d’un tri des embryons conçus par FIV, en fonction de leur patrimoine génétique, pourrait se révéler dangereuse et éthiquement inacceptable. Assisterons-nous à la mise en œuvre d’une nouvelle politique eugéniste aux États-Unis ? Et quel impact l’exécution de la promesse de Trump aura-t-elle sur l’industrie américaine de la fertilité dans sa globalité ?

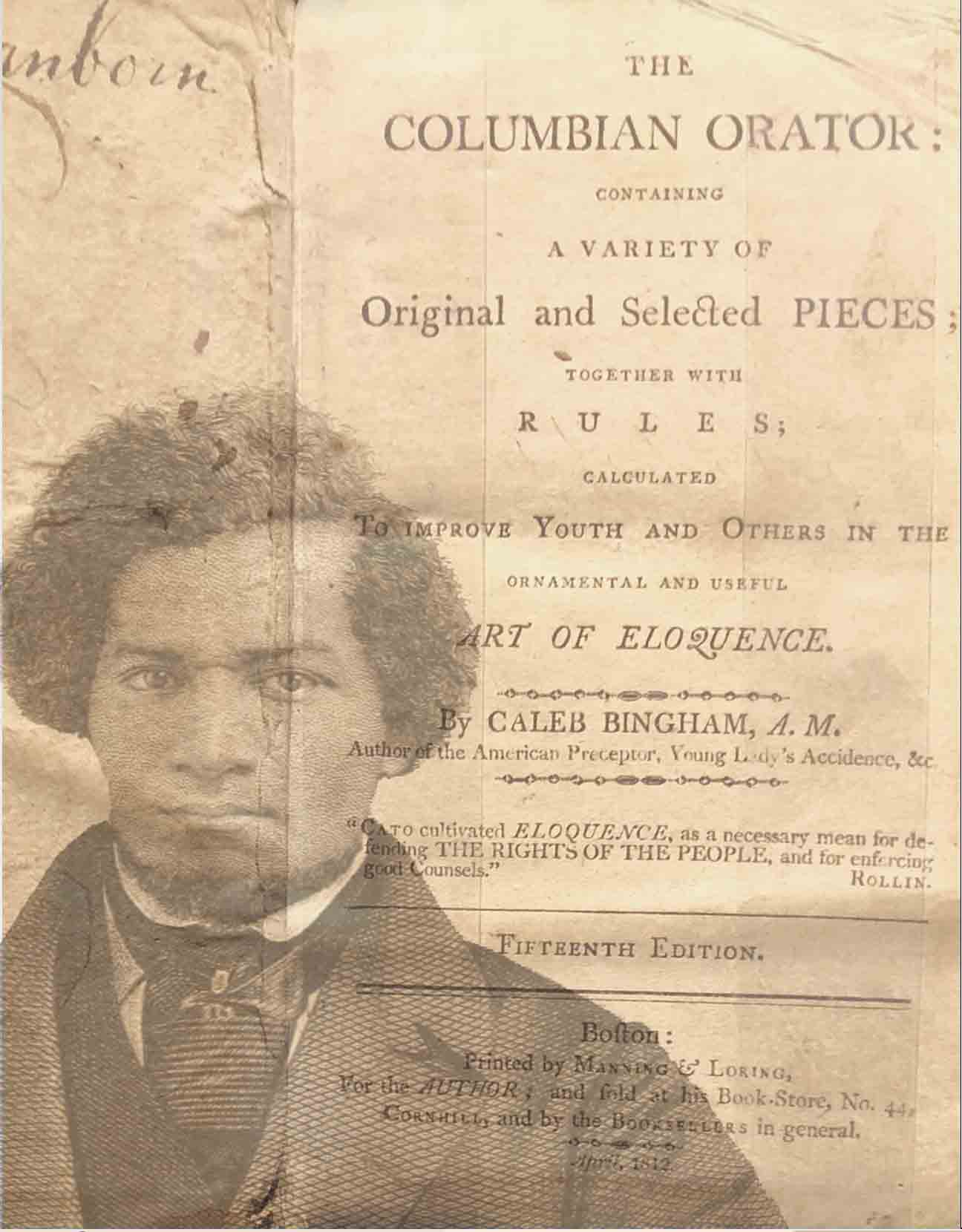

L’eugénisme dans l’histoire récente du pays

L’eugénisme – qui signifie étymologiquement « bonne naissance » – désigne l’ensemble des méthodes et pratiques visant à l’amélioration de la population humaine par le contrôle sélectif de la reproduction.

À lire aussi : « Dune » : apologie ou critique de l’eugénisme ?

On distingue l’eugénisme positif, qui tend à favoriser la reproduction des individus jugés « supérieurs », de l’eugénisme négatif, dont le but est de limiter la reproduction de personnes considérées « inférieures ».

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Ces formes d’eugénisme ont déjà toutes deux été pratiquées dans l’histoire récente des États-Unis.

L’eugénisme positif, d’abord, a émergé au début du XXe siècle dans le cadre des foires d’État, quand étaient organisés des concours pour élire le « bébé en meilleure santé » (« better babies »), qui évoluèrent, avec la préoccupation des eugénistes pour l’hérédité, en concours de « la famille la plus apte » (« fitter families »).

L’eugénisme négatif s’est manifesté à la même période à travers des politiques de stérilisation forcée de certaines catégories de la population – notamment les « faibles d’esprit », les malades mentaux, les handicapés physiques, les pauvres, les criminels, les Afro-Américains, etc. La première est adoptée en 1907 dans l’Indiana, avant de s’étendre dans un nombre considérable d’autres États.

L’arrêt Buck v. Bell, émis par la Cour suprême des États-Unis, le 2 mai 1927, joua un rôle central dans la légitimation et l’adoption des lois de stérilisation eugénique dans plusieurs États.

Carrie Buck, née en 1906, a été placée peu après sa naissance dans une famille d’accueil, chez John et Alice Dobbs, sa mère ayant été internée dans un asile de Virginie. À l’âge de 17 ans, elle est violée par le neveu d’Alice Dobbs et tombe enceinte. Sans doute pour se défaire de l’embarras de cette grossesse, les Dobbs la font interner dans la même institution où se trouve sa mère, pour « faiblesse d’esprit » et « promiscuité ». La direction de l’établissement exige alors que Carrie, qui donne naissance à une fille en 1924, soit stérilisée contre son gré. La même année, une loi autorisant la stérilisation forcée de personnes « faibles d’esprit » est votée dans l’État de Virginie. Le cas de Carrie est remonté jusqu’à la Cour suprême, qui confirme la constitutionnalité de la loi de Virginie en 1927.

La déclaration du juge Oliver Wendell Holmes, prononcée à l’issue du jugement, justifie ouvertement le caractère eugéniste de cette loi, dans le cadre de laquelle Carrie sera stérilisée le 19 octobre 1927 :

« Il vaut mieux pour le monde entier qu’au lieu d’attendre d’exécuter les descendants dégénérés pour crime, ou de les laisser mourir de faim pour leur imbécillité, la société puisse empêcher ceux qui sont manifestement inaptes de perpétuer leur espèce. Le principe qui soutient la vaccination obligatoire est assez fort pour couvrir la section des trompes de Fallope (…) Trois générations d’imbéciles, c’est assez ! »

De 1907 jusqu’à la fin du XXe siècle, plus de 60 000 personnes furent ainsi stérilisées contre leur gré dans 32 États des États-Unis, dont environ 20 000 en Californie. En Caroline du Nord, les femmes afro-américaines constituaient le groupe le plus touché, suivies par les femmes blanches, puis par les hommes noirs et enfin les hommes blancs.

Un rapport de l’ONG américaine Center for Investigation Reporting révèle que plusieurs détenues ont été victimes de stérilisations contraintes en Californie il y a quelques années.

Pendant l’entre-deux-guerres, de nombreux pays s’inspirent des lois de stérilisation eugénique des États-Unis : Suisse (1928), Danemark (1929), Norvège, ou encore Finlande et Suède (1935)… Surtout, l’Allemagne nazie, par l’adoption de la loi du 14 juillet 1933, impose la stérilisation aux personnes atteintes de maladies héréditaires et mentales. Plus de 300 000 personnes seront stérilisées de force en cinq ans, au point que Joseph DeJarnette, membre d’un mouvement de promotion de la stérilisation forcée en Virginie, déclara :

« Les Allemands nous battent à notre propre jeu… »

Les designer babies : une nouvelle forme d’eugénisme « sous couvert » de la FIV ?

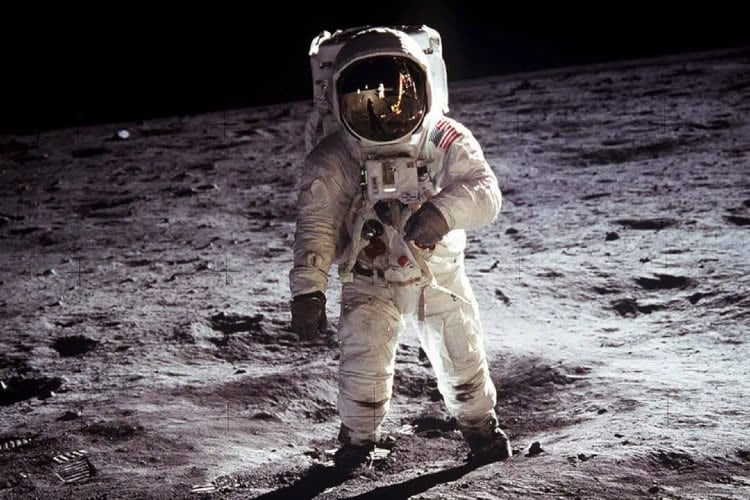

Dans le film d’anticipation d’Andrew Niccol Bienvenue à Gattaca, sorti en 1997, les humains sont classés en deux catégories : les « valides », nés à partir d’un tri des embryons conçus par FIV, sur la base de leur patrimoine génétique, et les « non valides », conçus naturellement et soumis aux aléas de la nature. Seuls les premiers, considérés comme les élites, peuvent occuper des postes clés dans la société. Les seconds, vus comme des humains de second ordre, sont cantonnés à une vie subalterne. Ce thriller eugéniste est-il appelé à devenir réalité ?

À ce jour, la liste des recommandations visant à améliorer l’accès à la FIV pour les Américains n’a pas été officiellement communiquée, les 90 jours requis par le décret n’étant pas encore écoulés. De fait, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude qu’une nouvelle forme d’eugénisme « sous couvert » de la FIV soit en train d’être mise en œuvre outre-Atlantique.

Toutefois, compte tenu des concours de « better babies » et de « fitter families » et de la pratique massive de stérilisations eugéniques par le passé aux États-Unis, de l’avancement des techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP) ainsi que de l’enthousiasme de Donald Trump pour la FIV, il n’est pas impossible qu’un tel scénario se produise dans les années à venir.

Assistés de leur médecin et de leur conseiller génétique, les futurs parents pourraient être « incités » à concevoir un designer baby (bébé sur mesure) par FIV en choisissant le « meilleur » embryon après un « contrôle qualité » programmé et voulu par une politique eugéniste positive, plutôt que par la reproduction naturelle — et ce, même en l’absence de problèmes d’infertilité.

Cette possibilité est d’autant plus plausible qu’aux États-Unis le diagnostic préimplantatoire (DPI), qui permet à l’origine de détecter la présence d’éventuelles anomalies chromosomiques ou génétiques chez les embryons conçus après une FIV, est quasi généralisé : 83,3 % des cliniques de fertilité proposent, par exemple, le DPI pour permettre aux parents de choisir le sexe de l’enfant souhaité. Certaines d’entre elles, telles que Fertility Institutes, offrent également la possibilité de choisir la couleur de ses yeux.

Genomic Prediction, une autre société américaine en médecine reproductive, commercialise, quant à elle, une offre « premium » de DPI, le DPI-Polygénique, qui permet aux futurs parents d’évaluer les risques de plusieurs maladies polygéniques – causées par la mutation d’un grand nombre de gènes – chez les embryons conçus par FIV. En vertu du score de risque polygénique, les futurs parents peuvent ensuite sélectionner le « meilleur » embryon qu’ils souhaitent implanter dans l’utérus de la mère.

Le potentiel intellectuel de l’enfant représente également un enjeu important pour nombre d’Américains. Selon une étude publiée dans la revue Science, 28 % des Américains accepteraient d’avoir un bébé génétiquement modifié afin de maximiser les chances de leur future progéniture d’accéder aux meilleures universités, et 38 % seraient prêts à avoir recours à la sélection des embryons en fonction de leur QI. Pour rappel, si la conception de bébés OGM reste interdite, on sait qu’elle est possible depuis la naissance de Lulu et Nana en Chine en 2018. Il en ressort qu’une partie significative des citoyens des États-Unis ne s’opposerait pas à des politiques relevant de l’eugénisme positif.

Un accès à la FIV profitable à l’industrie américaine de la fertilité

Depuis la naissance en 1981 d’Elizabeth Carr, premier « bébé éprouvette » américain, la FIV représente environ 2 % des naissances aux États-Unis, soit près de 100 000 chaque année. Un véritable business lucratif de la FIV s’est mis en place dans le pays.

Le coût moyen d’une FIV aux États-Unis s’élève à 12 000 dollars. S’y ajoutent des frais relatifs aux traitements hormonaux, estimés de 3 000 à 4 000 dollars par cycle de FIV. La probabilité d’une grossesse après une première FIV étant faible, plusieurs cycles de FIV peuvent être nécessaires pour espérer donner naissance à un enfant grâce à cette technique.

Or, il n’existe pas de système universel de santé aux États-Unis, et les lois sur la prise en charge de la FIV varient d’un État à un autre. Seuls quelques-uns ont adopté des lois obligeant les assurances privées de santé (via les employeurs ou à titre individuel) à couvrir ou à offrir les soins liés à l’infertilité, dont la FIV. Enfin, le programme Medicaid, qui fournit une assurance maladie aux individus à faible revenu, ne couvre pas non plus les frais liés à la FIV dans tous les États fédérés.

Dès lors, certaines grandes entreprises, à l’image de Google ou Apple, ont saisi cette situation comme une opportunité stratégique pour proposer à leurs employés, femmes et hommes, une couverture des frais d’AMP, afin d’attirer et de fidéliser les talents dans un marché du travail de plus en plus compétitif.

En 2023, le marché de la FIV aux États-Unis représentait 5,28 milliards de dollars. Il devrait atteindre 7,24 milliards de dollars en 2030.

Ce marché recouvre d’autres marchés connexes tels que celui des ovocytes (398,5 millions de dollars en 2024), celui du sperme (1,8 milliard de dollars en 2023) et celui de la gestation pour autrui (GPA), estimé à 27,61 milliards de dollars en 2023.

Il est indéniable que la facilitation d’accès à la FIV, que ce soit ou non dans un but eugénique, conduira à une croissance exponentielle de l’industrie américaine de la fertilité et lui sera pleinement profitable.

Pour conclure, cette situation se traduira, en parallèle, par une hausse de la demande de gamètes et de GPA, aggravant les risques de marchandisation et d’exploitation, ainsi que les risques médicaux déjà existants pour les mères porteuses et les donneuses d’ovocytes, qui pourraient être tentées de multiplier ces pratiques face à la demande et au regard de leur situation économique.

À lire aussi : Femmes porteuses aux États-Unis : la question complexe de leur rémunération

À ce propos, dans son ouvrage Confessions of a Serial Egg Donor, Julia Derek met en lumière le business des banques d’ovocytes. Elle raconte l’histoire vraie d’une donneuse d’ovocytes aux États-Unis, une étudiante d’université qui, par besoin d’argent, avait subi jusqu’à 12 cycles de stimulation ovarienne afin de produire un nombre maximal d’ovocytes, jusqu’à ce que son corps lâche…![]()

Allane Madanamoothoo ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

/2025/04/09/isere-le-site-gallo-romain-de-saint-romain-de-jalionas-pille-lors-d-une-fouille-sauvage-67f6e230dbd69164925577.jpg?#)

/2025/04/09/violences-sexuelles-le-cinema-fait-sa-revolution-67f6b9e2e7352283395518.jpg?#)

/2025/04/09/063-2209403722-67f6e246ea6c5514788809.jpg?#)