Comment nommer les nuages ? Une histoire entre science et art

Nommer ces amas de gouttelettes d’eau en suspension dans l’air a été une longue quête du côté de la science comme de l’art.

Lointains, mouvants, impalpables… La nature même des nuages fait de ces amas de gouttelettes d’eau en suspension dans l’atmosphère un objet d’étude complexe à appréhender pour les peintres comme pour les scientifiques.

Les parois des abris sous roche et des grottes du Paléolithique ne représentent jamais de nuages. Il est pourtant évident que l’observation des états du ciel et donc des nuages fut vitale pour les premiers hominidés. Mais comment dessiner, nommer et décrire des objets si mouvants ? Retour sur une quête qui passionna scientifiques et artistes du monde entier.

Pour évoquer les nuages, de nombreuses cultures mentionnent leurs couleurs et le risque de détérioration du temps, en opposant par exemple ceux qui sont hauts et très blancs et ceux, à l’inverse, que l’on observe bas et très noirs. C’est le cas par exemple à Madagascar avec une distinction faite entre les nuages clairs de la saison sèche et ceux de la mousson, de couleur bleu foncé à noir à leur base, et très épais.

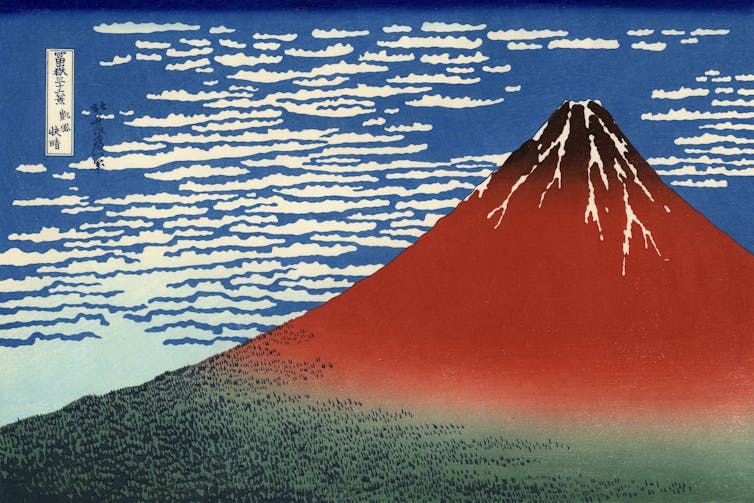

Au Japon, des atlas XVIIIᵉ siècle les associent eux à des constellations, tandis qu’à la même époque les maîtres de l’estampe, comme Hokusai, les représentent généreusement.

Quand il s’agit de les nommer, toutes les typologies recensées les comparent à des objets familiers (diablotins, pis de vache, mouton, oiseau, chou, pomme, fleur…). Les artistes ne sont pas en reste de cette diversité pour figurer les nuages.

Entre la terre et les cieux

Beaucoup ont tenté de traduire sur la toile ou le papier cette réalité céleste fugace, observable en un lieu donné et à un moment donné. Les ciels typés accompagnent ainsi les arrière-plans des enluminures médiévales. Mais il ne s’agit pas là d’une recherche systématique de compréhension, d’inventaire des nuages.

Durant tout le Moyen Âge les nuages dans la peinture, souvent murale, permettent surtout de faire un lien entre les mondes divin et matériel, le céleste et le terrestre. Les peintres hollandais s’affranchissent ensuite du religieux pour montrer des ciels remplis de nuages réalistes, balayant souvent d’ouest en est les Pays-Bas.

« Le même mais plus sombre »

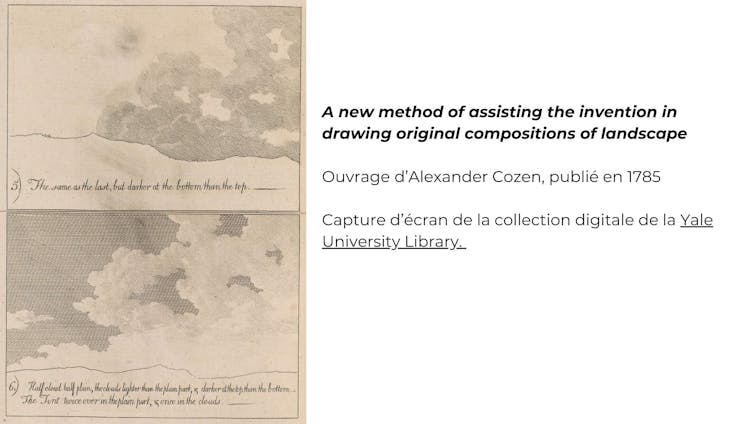

En 1785, le peintre paysagiste britannique Alexander Cozens publie une Nouvelle Méthode pour assister l’invention dans le dessin de compositions originales de paysages (A New Method of Assisting the Invention in Drawing Original Compositions of Landscape). Sa méthode du blot drawing (« dessin par tâches », en français), destinée aux peintres, utilise les taches d’encre comme point de départ d’une composition paysagère.

Vingt gravures de ciels accompagnent ce traité. Composées par paire, elles sont pour la plupart intitulées La même chose que la précédente, mais en plus sombre (The Same as the Last but Darker), signe que la dénomination des nuages n’est pas alors la question.

De fait, en Europe, le premier projet encyclopédique de répertoire de nuages n’apparaît qu’au XIIIe siècle avec le livre XI du Livre des propriétés des choses, du moine franciscain Barthélemy l’Anglais qui se contente d’évoquer leur diversité de formes et de couleurs, sans leur apposer de noms spécifiques. Pour lui, le nuage se forme

« car la chaleur du ciel attire très subtilement vers elle les exhalaisons de l’eau et de la terre ; elle en sépare les parties les plus légères, assemble le reliquat et les convertit en nuages ».

Pour suivre au plus près les questions environnementales, retrouvez chaque jeudi notre newsletter thématique « Ici la Terre ».

Cirrus 1-Diablotins 0

Des propositions de classification des « états du ciel » sont ensuite proposées par l’érudit Robert Hooke, à la Société royale de Londres pour l’amélioration des connaissances naturelles (communément appelée la Royal Society) ou bien par la Société météorologique palatine (1780). Il faut ensuite attendre 1802 pour que deux classifications de nuages soient élaborées par des hommes de sciences. Le premier est le naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck qui s’efforce de mettre au point, de 1802 à 1818, une classification en français. Il proposera in fine au moins trois typologies de nuages, aux résonances plus poétiques que scientifiques : nuages en lambeaux, attroupés, boursouflés, en balayures, diablotins…

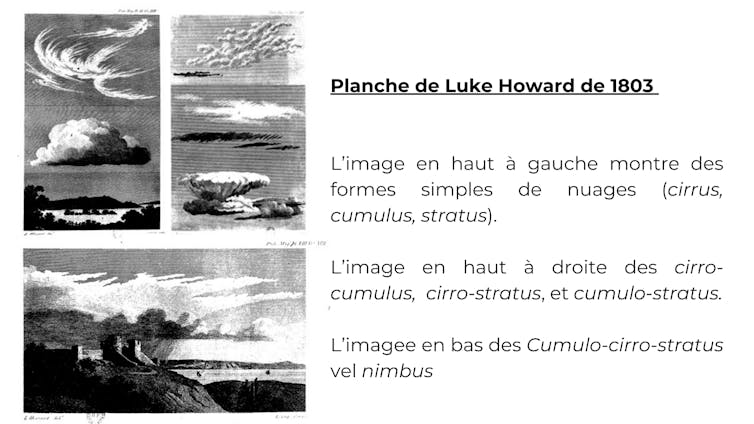

Vint ensuite le Britannique Luke Howard. Ce jeune quaker, pharmacien et météorologue amateur, publie en 1803 On the Modifications of Clouds que la postérité retiendra. À la manière du botaniste suédois Carl von Linné quelques décennies plus tôt, Howard distingue et nomme en latin les différentes formations nuageuses : cirrus (« boucle de cheveux », en latin), nimbus (« nuage orageux »), cumulus (« amas ») et stratus (« étendu »).

Mais Howard prend malgré tout quelques libertés vis-à-vis de la méthode de son prédécesseur. D’abord, parce que Linné avait identifié trois grands groupes d’objets d’étude (baptisés « règnes ») – le minéral, le végétal et l’animal – et que, pour évoquer les nuages, il faut donc sortir de ces délimitations.

Ensuite, Howard s’affranchit aussi des subdivisions de Linné qui répartit, au sein de ses différents règnes, les objets d’études en classes, espèces et genres. Pour les nuages, Howard distingue des « modifications », au sens de formations nuageuses. Il dénombre ainsi :

trois « modifications » simples (cirrus, cumulus, stratus) ;

deux intermédiaires, combinaison de deux formations simples (cirro-cumulus, cirro-stratus) et deux composées (le cumulo-stratus, ou cirro-stratus fondu avec un cumulus, et le cumulo-cirro-stratus, ou nimbus, c’est-à-dire le nuage le plus dense, le nuage de pluie.

Dessiner pour démontrer

Pour accompagner cette dénomination, Howard va proposer des dessins, comme les naturalistes le faisaient par exemple pour les plantes. La première édition de On the Modifications of Clouds, parue en 1803, comporte ainsi trois planches.

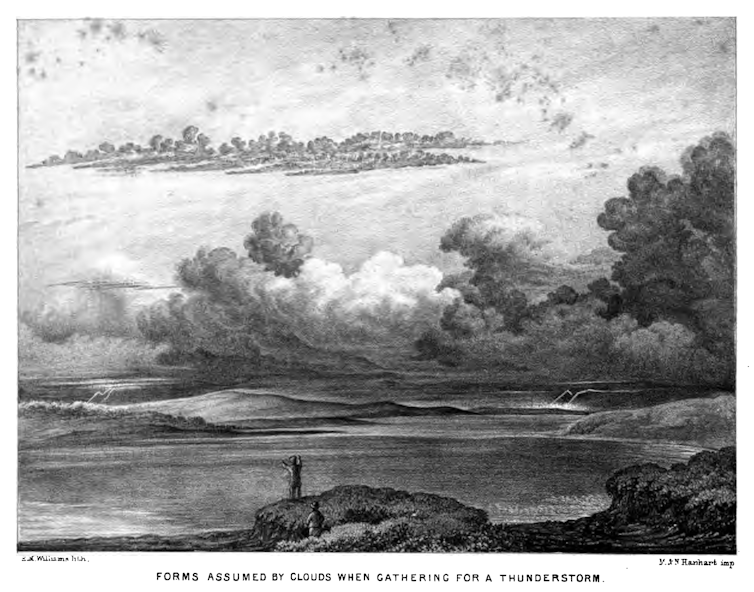

La nouvelle édition de 1865, publiée sous le titre Essay on the Modifications of Clouds, est, pour sa part, illustrée de gravures représentant des compositions paysagères de nuages étagés d’après ses esquisses de ciel surmontant une partie terrestre dessinée par le peintre Edward Kennion.

Grâce à Goethe, qui s’intéressa très tôt à la météorologie et notamment aux nuages, Howard fut vite reconnu par les artistes européens. À la fin de son Essai de théorie météorologique (1825), il saluera en Howard « l’homme qui sut distinguer les nuages ». Si Howard ne parvint pas à convaincre Caspar David Friedrich, le peintre du célèbre Voyageur au-dessus de la mer de nuages (1818), de peindre des nuages « d’après Howard » (« Ce serait, lui rétorque Friedrich, la mort du paysage en peinture »), les peintres de l’époque romantique ne peuvent en tout cas plus ignorer que la perception des nuages est désormais informée mais peut-être aussi limitée, selon certains, par la classification de Howard.

Topographie de nuages britanniques et brésiliens

Celui qui s’en accommoda le mieux fut John Constable. Au début de la décennie 1820, et durant deux années, il scrute depuis son quartier de Hampstead les ciels londoniens et produit une série d’études à l’huile à travers lesquelles il cherche à retranscrire la variation des conditions météorologiques à différents moments de la journée.

L’artiste complète souvent ses Cloud Studies, exécutées sur papier d’après la nomenclature de Howard, avec des mentions de la date, de l’heure, de la direction du vent.

L’exactitude météorologique de ces précisions a pu être vérifiée. L’impression de mouvement est donnée par les formes des nuages. La technique, inédite pour l’époque, consiste en de larges brossages sur des sous-couches colorées.

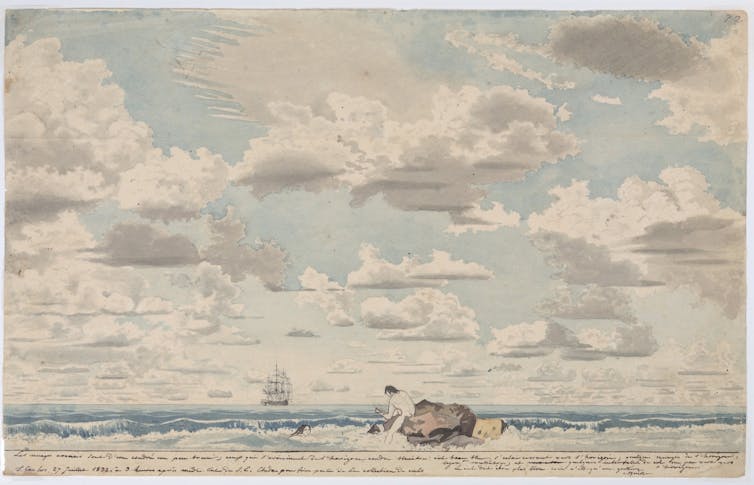

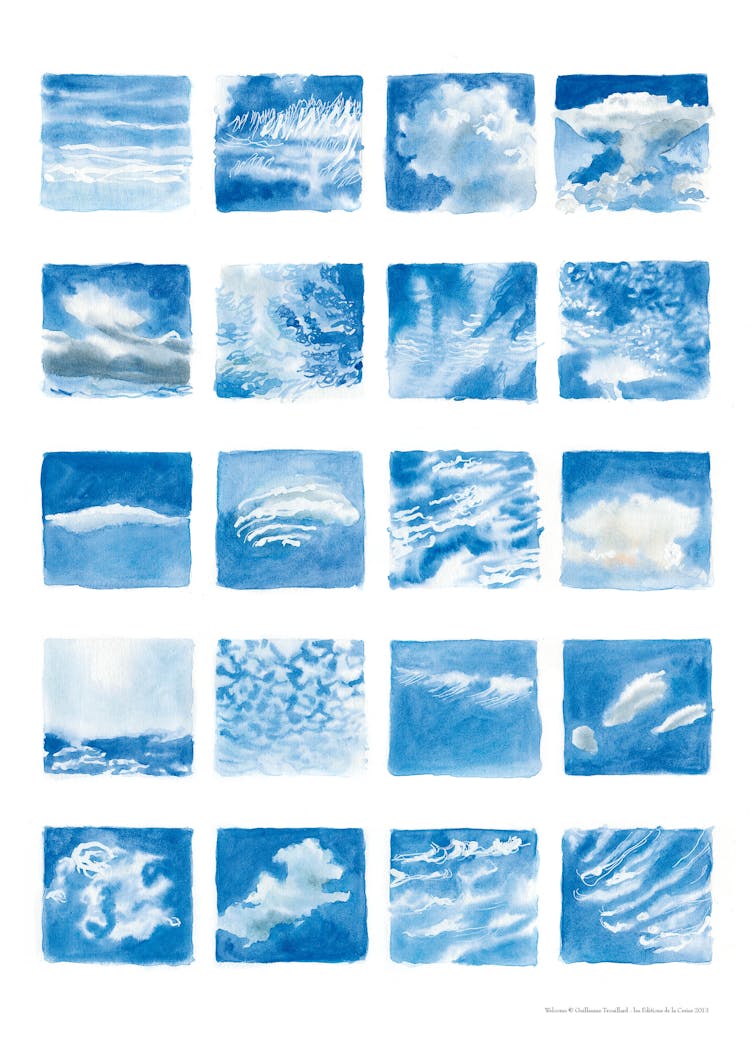

Bien loin de là, au Brésil, à la latitude du tropique du Capricorne, un autre peintre, Hercule Florence, a, de son côté, entrepris d’immortaliser les ciels de Campinas, à 90 kilomètres au nord de Sao Paulo, de 1832 à 1837. Il partage avec Constable un souci d’authenticité. Puisque « […] les ciels de la zone torride sont différents des ciels des contrées tempérées », il publie un Atlas pittoresque des ciels à l’usage des jeunes paysagistes. Ce catalogue comprend vingt-deux aquarelles numérotées, datées et décrites minutieusement, sans référence à la nomenclature latine des nuages, inconnue d’Hercule Florence.

Il s’adresse en priorité aux peintres afin de les aider à représenter dans leurs tableaux des arrière-plans vraisemblables et fidèles à la saison et à l’heure.

Vers un Atlas international des nuages

Dans les sphères scientifiques, cependant, la classification de Howard reste, pendant plusieurs décennies, peu et mal utilisée. Un météorologiste de Cuba André Poey pose même la question de l’universalité des types de nuage et de la subjectivité du dessin. Pour évaluer cela, le congrès météorologique international de 1879 décide alors d’envoyer le météorologiste et photographe britannique Ralph Abercromby faire deux tours du monde.

Il publiera au retour Sur l’identité des formes de nuages tout autour du monde. Son travail débouchera également sur une classification internationale des nuages, largement inspirée de Howard, mais complétée d’une nomenclature fondée sur dix principaux types de nuages.

Cette typologie sera consacrée par l’édition, en 1891, des Instructions météorologiques, d’Alfred Angot, suivies, en 1896, par l’Atlas international des nuages, établi par les météorologues Hugo Hildebrand Hildebransson, Albert Riggenbach et Léon Teisserenc de Bort pour fixer les catégories de nuages « universels ». Selon les auteurs, les dessins sont trop schématiques et les peintures peu fidèles. Les photographies donnent des résultats plus réalistes. L’Atlas est donc illustré par 16 photographies prises par Ralph Abercromby.

De l’ordinaire à l’extraordinaire des ciels

Mais les peintres ne cessent pas pour autant de s’intéresser aux nuages.

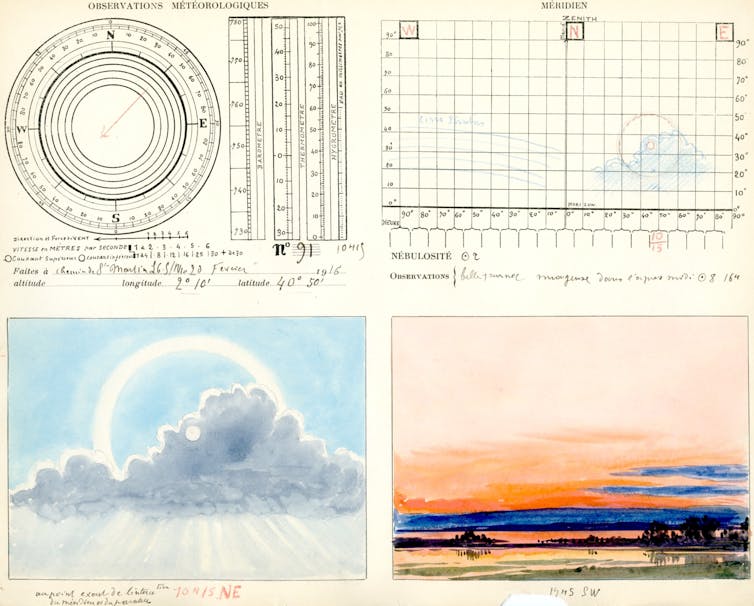

De 1912 à 1951, par exemple, le peintre français André des Gachons, qui a installé une station météorologique dans son jardin de la Chaussée-sur-Marne (Marne) et qui devient bénévole des services météorologiques, peint d’une à trois aquarelles de ciel chaque jour. Neuf mille six cents œuvres sont ainsi répertoriées dans des cahiers. Les aquarelles s’intègrent à une planche sur laquelle figurent aussi les relevés de caractères de l’air.

L’originalité de ce travail réside dans la répétition sur une longue durée et la mise en mémoire de ciels très ordinaires. On n’y trouve que quelques ciels avec des nuages extraordinaires (explosions de munitions, tirs de DCA, etc.) observés pendant la Première Guerre mondiale.

Aujourd’hui, nombre d’artistes continuent de se saisir de cet objet évanescent. Polymorphe, le nuage l’est aussi dans les messages qu’il peut porter, incarnant le rêve et la liberté pour Sylvain Soussan dans son musée des nuages, le mouvement et l’inconstance pour François Réau, l’incertitude pour Benoît Pinero) marchant dans le brouillard dans la vallée de la Loire ou même l’apocalypse à travers l’illustration choisie par la BNF pour l’exposition sur ce thème.

Quant à l’Atlas international des nuages, il se dote régulièrement de nouveaux nuages, comme le cataractgenitus qui se forme au-dessus des chutes d’eau. De quoi, de nouveau, inspirer les peintres et former de nouveaux traits d’union entre art et science.![]()

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

/2025/03/30/gettyimages-585201924-67e9638374896003219187.jpg?#)

/2025/03/30/un-jour-en-france-les-arbitres-face-aux-violences-dans-le-football-amateur-une-commune-privee-d-internet-un-tresor-en-dordogne-67e99ef882821616333506.jpg?#)

/2025/03/30/netflix-adolescence-la-serie-a-succes-qui-secoue-ses-spectateurs-67e9a321153a1866043896.jpg?#)