Au cœur de la mobilisation anti-gouvernementale en Turquie

Les manifestants turcs sont pour l’essentiel jeunes, diplômés ou non. N’ayant connu qu’Erdogan, au pouvoir depuis 2003, ils souhaitent des changements radicaux.

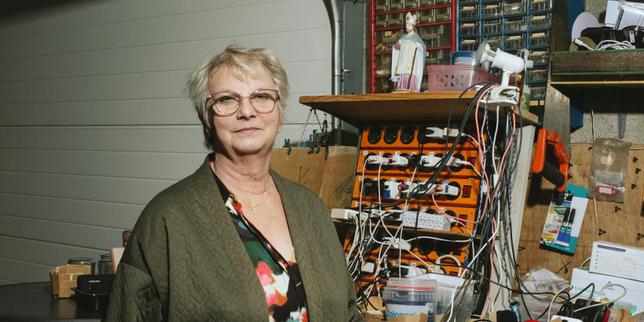

Le 19 mars dernier, l’arrestation pour « corruption » et « terrorisme » (cette dernière accusation ayant depuis été abandonnée) d’Ekrem Imamoglu, maire d’Istanbul et principal opposant à Recep Tayyip Erdogan, a provoqué une vaste mobilisation en sa faveur de la société civile. Après un premier article consacré au contexte dans lequel ces événements surviennent, la sociologue Gülçin Erdi, spécialiste de la Turquie et notamment des questions urbaines, analyse ici la composition et les mots d’ordre des foules gigantesques qui se réunissent régulièrement pour contester, au-delà de la mise en détention de l’édile de la plus grande ville du pays, un système que les manifestants jugent largement corrompu et inefficace.

Dans le quartier de Saraçhane, un nouveau lieu emblématique de la contestation politique a émergé, surnommé par les manifestants le « nouveau Taksim », en référence à la contestation de 2013 qui s’était largement déployée autour de cette grande place du centre d’Istanbul.

Cette mobilisation est principalement motivée par un sentiment d’indignation face à un système politique perçu comme corrompu, et face à la détérioration économique et aux restrictions des libertés publiques. C’est ce qu’il ressort des slogans scandés par les participants, mais aussi des discussions que nous avons pu avoir avec eux, lors des nombreux rassemblements auxquels nous avons assisté depuis le début d’un mouvement, qui ne semble pas près de prendre fin.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Qui manifeste ?

Une observation approfondie du mouvement révèle une prédominance notable, parmi les participants, de jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans. Si l’on remarque également un certain nombre de personnes ayant pris part, en 2013, à l’occupation du parc Gezi, actuellement âgées de 40 à 50 ans, ce sont les jeunes qui jouent un rôle principal dans la mobilisation. Parmi eux, deux profils se distinguent particulièrement.

D’une part, des étudiants provenant des établissements universitaires les plus prestigieux d’Istanbul, aux parcours académiques souvent brillants, provenant de diverses facultés (aménagement urbain, sciences sociales, ingénierie, droit…). D’autre part, des jeunes non diplômés, motivés par un sentiment de ras-le-bol et une perception superficielle de la politique, leur engagement se limitant au nationalisme.

Il est à noter que la plupart des manifestants, en particulier les plus jeunes, dissimulent leur identité en couvrant leur visage, une mesure préventive contre une éventuelle détection par les forces de l’ordre. Les jeunes avec qui nous avons eu l’occasion de nous entretenir ont exprimé leur perception d’un climat de répression et de surveillance constante, tout en affirmant leur volonté d’éviter les conflits avec les forces de l’ordre, mais en participant activement à la manifestation, car, à leurs yeux, « il n’y a pas d’autre choix ».

La motivation de la majorité d’entre eux ne se limite pas uniquement à la libération d’Ekrem Imamoglu. Son arrestation est vue avant tout comme un événement symbolique et un prétexte pour descendre dans la rue. L’un de nos interlocuteurs exprime ainsi son exaspération croissante :

« J’en ai marre de l’insécurité et du futur incertain dans ce pays. Je suis étouffé. »

Un étudiant rencontré à Saraçhane abonde dans son sens :

« Nous nous éveillons quotidiennement avec la crainte que notre intégrité physique soit mise en péril à tout instant. »

Un autre, cagoulé et vêtu d’un foulard représentant Atatürk, assène :

« Tous les étudiants présents ici ont pour objectif de défendre la laïcité et de s’opposer au fascisme. […] À la tête de ce pays, il y a actuellement un dictateur et nous voulons le renverser. En ma qualité d’enfant d’Atatürk et de personne de gauche, je me trouve ici pour soutenir la République. »

Il ajoute que si les étudiants n’avaient pas manifesté, l’accusation de terrorisme à l’encontre d’Imamoglu n’aurait pas été retirée et qu’un kayyum (c’est-à-dire un administrateur désigné par l’État) aurait été nommé à la tête de la municipalité.

Les Stambouliotes sortis dans la rue ne croient pas à la culpabilité du maire et considèrent son arrestation comme une injustice supplémentaire dont ils sont les témoins, comme dit l’un des manifestants, « [après] l’accumulation de vingt ans d’oppression ».

« La situation est déterminée par la volonté d’un individu. Cette autorité est celle qui fixe les taux d’intérêt, les modalités de divertissement, etc. »

Frustrés par une situation politique et économique qui rend très difficile, voire impossible, la réalisation de bon nombre de leurs projets personnels, y compris l’acquisition de biens matériels tels qu’un véhicule ou un logement, les contestataires aspirent à un État plus juste, plus libre et plus démocratique, où la nécessité de recourir à des actions collectives, telles que des manifestations pour défendre leurs droits, ne serait pas une option nécessaire. Ils disent aussi vouloir vivre dans un environnement où l’accès à Internet ne soit pas entravé par des restrictions volontaires et des censures de comptes divers pour des raisons politiques et, au-delà, dans un pays où ils n’envieraient pas les habitants d’États démocratiques qui, selon eux, vivent plus librement et dans une plus grande prospérité.

Le kémalisme, seule voie alternative crédible à Erdogan ?

Comme nous l’avons souligné, les jeunes manifestants se divisent en deux catégories en termes de niveau de diplôme ; cependant, l’homogénéité de leurs positions politiques est remarquable, ce qui contraste avec la grande diversité observée lors de mouvements sociaux précédents tels que Gezi. Il semble que les références de la jeunesse actuelle soient différentes en raison du contexte politique des quinze dernières années. Les symboles traditionnels de la communauté LGBT (notamment le drapeau arc-en-ciel) et du mouvement kurde sont quasi absents du quartier de Saraçhane. Ces symboles ne sont pas perçus de manière favorable.

La majorité des manifestants sont imprégnés d’un nationalisme et d’un kémalisme marqués, comme l’illustrent leurs références, devises et slogans. Les portraits d’Atatürk et les drapeaux turcs sont omniprésents, souvent accompagnés du signe des Loups gris, symbole de l’ultra-droite.

Pour autant, il serait erroné de voir dans ces manifestations des rassemblements avant tout mus par le nationalisme.

Les participants sont, dans la plupart des cas, des jeunes qui n’ont connu que le gouvernement de l’AKP et de Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 2003. Ils ont grandi dans un contexte où l’autoritarisme et le conservatisme ont progressivement pris le dessus. Le système éducatif a subi de multiples révisions, introduisant des références marquées à l’histoire ottomane et à l’islam. Parallèlement, la laïcité a été marginalisée, tandis que les confréries musulmanes ont connu une croissance significative dans le pays.

Cette montée en puissance des courants islamiques s’est notamment manifestée dans les recrutements et les contrats publics, marquant ainsi leur ascension au sein de l’appareil étatique à la suite du démantèlement de la confrérie Gülen, accusée d’avoir orchestré la tentative de coup d’État de juillet 2016.

Depuis le mouvement de Gezi, l’opposition au régime d’Erdogan s’articulait principalement autour de deux branches : le mouvement politique kurde et les courants kémalistes, lesquels se sont souvent associés au sentiment antimigrant, très sensible dans un pays qui a accueilli en moins de dix ans plusieurs millions de réfugiés et de migrants, principalement en provenance de Syrie, mais aussi d’Irak, d’Afghanistan et d’Iran. En Turquie, l’idée est répandue que ces migrants sont favorables à Erdogan, qui leur a apporté son soutien et a favorisé leur accueil, et qu’ils voteront en grand nombre pour lui une fois qu’ils seront naturalisés turcs.

Pour les jeunes issus de familles ordinaires, en quête d’identité et de repères politiques, les mouvements de gauche, affaiblis par la répression étatique depuis Gezi et dépourvus d’une base populaire significative, apparaissent aujourd’hui comme une alternative peu crédible. Ce sont les kémalistes qui incarnent la seule opposition tangible et clairement en confrontation avec l’appareil étatique.

Récemment, l’armée a renvoyé certains jeunes diplômés de l’institution militaire après qu’ils ont exprimé leur allégeance à la figure de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République turque, en scandant « Nous sommes les soldats de Mustafa Kemal Atatürk ». Cette expression est un slogan largement diffusé à Saraçhane. Se dire kémaliste, aujourd’hui, ce n’est pas nécessairement embrasser toute la doctrine du fondateur de la République, ni partager en tous points les orientations du CHP, le parti kémaliste d’Ekrem Imamoglu ; c’est avant tout une façon d’exprimer son rejet d’Erdogan et de l’AKP.

Quel avenir pour la contestation ?

Le 26 mars 2025, le dirigeant du CHP Özgür Özel a annoncé l’achèvement des manifestations à Saraçhane, avec pour objectif de propager la contestation à travers le pays, dans diverses localisations et sous différentes formes. Il a également appelé à un rassemblement massif à Maltepe, dans la banlieue est d’Istanbul, le 29 mars. Le succès a été au rendez-vous : selon les estimations de l’opposition, la manifestation de Maltepe aurait réuni environ deux millions de personnes. Bien que ce chiffre puisse paraître quelque peu exagéré, la mobilisation a été indubitablement importante, et l’ensemble des forces politiques d’opposition du pays, y compris le DEM, un parti d’opposition de premier plan étroitement lié à la cause kurde, y ont pris part.

Parallèlement, une campagne de boycott ciblant les chaînes de télévision progouvernementales qui ont refusé de couvrir les manifestations, ainsi que les entreprises dont elles dépendent, a été lancée. Les étudiants ont également initié la création d’une coordination interuniversitaire indépendante et ont commencé à organiser, indépendamment du CHP, des manifestations à Istanbul et dans d’autres villes, malgré les arrestations massives et les interventions brutales des forces de l’ordre.

Il devient d’ailleurs de plus en plus difficile pour le gouvernement de fermer les yeux sur le mécontentement croissant de la société face au traitement subi par les jeunes en garde à vue, qui suscite indignation et colère.

Comme le démontrent Valerie Bunce et Sharon Wolchik en se référant aux exemples postsoviétiques et d’Europe de l’Est, les périodes où la confiance dans l’intégrité et l’équité des élections est mise en doute, et où l’électorat perçoit la victoire du gouvernement comme inévitable, quelles que soient les circonstances, sont celles où les formes d’action non électorales telles que les protestations, les marches de masse et la désobéissance civile s’intensifient.

La Turquie, à l’heure actuelle, est le théâtre d’une dynamique comparable. Alors que l’opposition concentre ses efforts sur les procédures électorales depuis un certain temps, l’intensification des actions de mobilisation dans les espaces publics semble être étroitement liée à la perte de crédibilité de la croyance sociale, selon laquelle la transformation politique peut être atteinte par le biais des élections.

La mobilisation politique s’est étendue au-delà des grandes métropoles, gagnant de nombreuses petites villes conservatrices à travers le pays – un phénomène qui revêt une importance particulière en termes de participation citoyenne et d’impact sur le paysage politique.

Ces mobilisations locales et populaires ne sauraient être réduites à de simples réactions épidermiques sans lendemain ; même lorsqu’elles s’essoufflent, elles ont des effets à long terme qui transforment le comportement des électeurs et repositionnent les partis politiques. Il conviendra donc de poursuivre l’observation du pays dans les semaines à venir, notamment après la fin de la célébration de l’Aïd al-Fitr, dont les congés ont été étendus à la dernière minute par Erdogan jusqu’au 7 avril, probablement dans l’objectif de calmer les mobilisations.

Cependant, si les démonstrations de rue sont ralenties, de nouveaux répertoires d’action ont émergé. Dans plusieurs villes, à 20h30 chaque soir, les habitants frappent sur des casseroles en scandant « droit, loi, justice ». L’appel au boycott de la consommation lancé par la coordination des étudiants, pour le 2 avril, a été largement suivi dans les grandes métropoles, soutenu également par les petits commerçants qui n’ont pas ouvert leur magasin.

L’embarras de la communauté internationale

Dans ce contexte, on ne peut pas ne pas mentionner la position ambiguë de l’Union européenne – sans parler des États-Unis qui n’ont fait qu’exprimer leur inquiétude pour la stabilité politique d’un pays allié. Les responsables de l’UE se sont contentés de déclarations timides sans apporter un soutien clair aux protestataires, contrairement à la période de Gezi en 2013. Signe que le contexte politique n’est plus le même, et que nous vivons dans une époque où la realpolitik prime sur les principes de droits de l’homme et de démocratie pour les pays européens… qui ont pourtant massivement utilisé ces arguments pendant des décennies pour justifier leur refus de laisser la Turquie adhérer à l’UE.

La crédibilité de cette instance aux yeux des Turcs est de ce fait largement atteinte, d’autant que ses dirigeants considèrent la Turquie d’un point de vue avant tout sécuritaire : elle est appelée à jouer un rôle important dans la défense européenne, et à contenir les migrants qui cherchent à rejoindre les pays de l’UE en provenance du Proche-Orient et d’Afrique. Özgür Özel a par ailleurs accusé l’Europe de soutenir un autocrate en avertissant que la Turquie changera d’ici un an… et que l’Europe ne devrait pas venir frapper à sa porte à ce moment-là.![]()

Gülçin Erdi a reçu des financements de l'ANR.

![[REPORTAGE] Romans-sur-Isère, 5 ans après l’attaque terroriste au couteau](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/reportage-site-romans-616x347.jpg?#)

![[TRIBUNE] Justice : redonner au peuple la place qui lui revient](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2022/06/salle-dassemblee-generale-du-conseil-detat-justice-98509e-1024-616x462.jpg?#)

/2025/04/05/043-dpa-pa-230619-99-113658-dpai-67f116e4758c8070034343.jpg?#)

/2025/04/05/gastronomie-le-hachis-parmentier-cuisine-a-la-landaise-67f126373a4bb465536102.jpg?#)

/2025/04/05/musique-deces-du-chanteur-malien-amadou-bagayoko-1-67f129d3000f3760947950.jpg?#)

/2025/04/03/080-hl-nguyonnet-2490893-67ee757387cc3681382813.jpg?#)