Genozid-Gedenktag: "Die Armenier wurden Opfer einer Dolchstoßlegende"

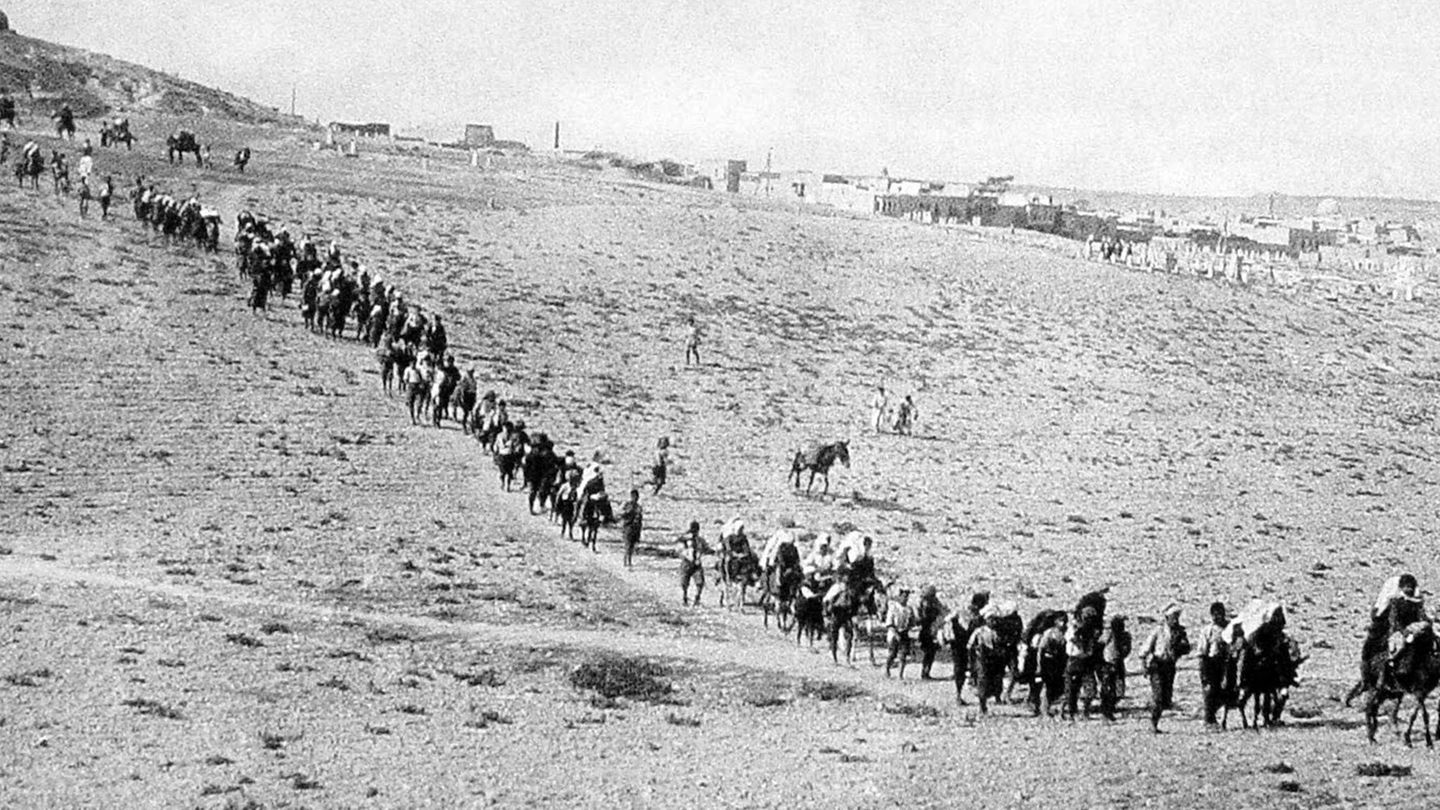

Rund 1,4 Millionen Armenier fielen ab April 1915 dem Völkermord im Osmanischen Reich zum Opfer. Die Historikerin Elke Shoghig Hartmann über Ursachen – und die deutsche Mitschuld

Rund 1,4 Millionen Armenier fielen ab April 1915 dem Völkermord im Osmanischen Reich zum Opfer. Die Historikerin Elke Shoghig Hartmann über Ursachen – und die deutsche Mitschuld

GEO: Frau Prof. Hartmann, der offizielle Gedenktag für den Genozid an den Armeniern ist der 24. April. An jenem Tag im Jahr 1915 wurden in Konstantinopel mehrere Hundert armenische Intellektuelle festgenommen. Warum ist gerade dieses Datum symbolisch so wichtig?

Prof. Dr. Elke Shoghig Hartmann: Der 24. April war der sichtbare Auftakt des Völkermords. Die armenische Gemeinschaft wurde mit einem Schlag ihrer intellektuellen, politischen und geistlichen Elite beraubt. Die Verhaftungswelle erfasste bald Tausende Menschen, die reichsweit deportiert und ermordet wurden.

Warum ging die Regierung gegen die Armenier vor?

In jener Zeit befand sich das Osmanische Reich im Krieg: Im November 1914 war es an der Seite Deutschlands und Österreich-Ungarns in den Ersten Weltkrieg eingetreten; im Kaukasus kämpften osmanische gegen russische Truppen. Anfang 1915 erlitten die osmanischen Kräfte bei der Schlacht von Sarıkamış eine verheerende Niederlage: Mitten im Winter hatte der Oberbefehlshaber und Kriegsminister Enver Pascha seine Soldaten an die Front ins Hochgebirge geschickt. Schätzungen zufolge starben 90.000 Mann. Statt für diese Katastrophe Verantwortung zu übernehmen, hat Enver einen Sündenbock gesucht.

Die armenische Gemeinschaft.

© Silvina Der-Meguerditchian

Ja, die Armenier wurden Opfer einer Dolchstoßlegende: Mit einer großen Propagandakampagne ließ Enver das Narrativ verbreiten, die Armenier hätten die osmanischen Truppen verraten und seien für die Niederlage im Kaukasus verantwortlich. Im Februar 1915 wurden armenische Soldaten aus der Armee ausgesondert und ermordet, im März begannen die ersten Massaker. Dabei hatten armenische Soldaten Seite an Seite mit den muslimischen osmanischen Männern gegen Russland gekämpft.

Warum verfing dieses Narrativ? Armenier waren doch seit Jahrhunderten Teil des osmanischen Vielvölkerreichs.

Das stimmt zwar, aber im 19. Jahrhundert löste sich die Weltordnung der großen Imperien, der vielsprachigen, multireligiösen Großreiche, allmählich auf. An ihre Stelle traten als homogen definierte Nationalstaaten. Als die Armenier begannen, Gleichberechtigung von Muslimen und Nichtmuslimen zu fordern, wurden sie aus der Perspektive der nationalistisch geprägten, jungtürkischen Regierung zu einer existenziellen Gefahr. Letztlich stellten sie die islamische Identität des Osmanischen Reiches infrage. Hinzu kommt etwas anderes: Infolge des Russisch-Osmanischen Krieges 1877/78 war es in Anatolien zu Ernteausfällen, Hungersnöten, Flucht und Vertreibung gekommen. In dieser Krisensituation, in der Verteilungskämpfe um Land zunahmen, kam es immer wieder zu Gewaltausbrüchen, die sich insbesondere gegen die Armenier richteten. In Ostanatolien machten sie rund die Hälfte der Bevölkerung aus und stellten im Reich insgesamt eine bedeutende Minderheit dar.

Wie entwickelte sich aus vereinzelten Massakern nun ein systematischer Völkermord?

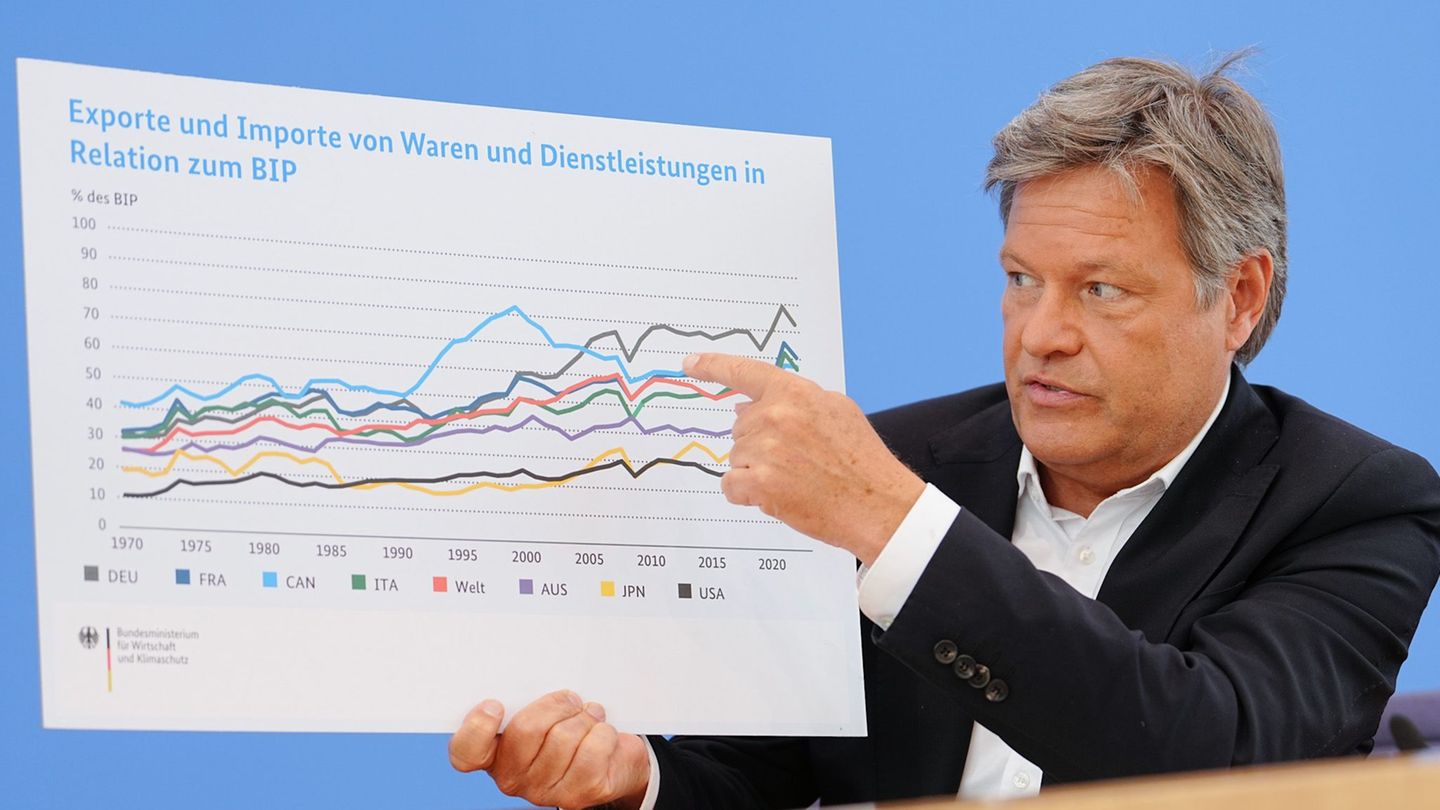

Die Vernichtung der Armenier erfolgte fast überall in Anatolien nach demselben Muster: Zunächst forderten Ortsvorsteher die Armenier auf, sich für eine angeblich kriegsbedingte Umsiedlung bereit zu machen. Oftmals wurden die Männer separiert, aus der Stadt geführt und sogleich ermordet. Frauen, Kinder, Ältere und Kranke mussten sich in Kolonnen auf lange Märsche Richtung Mesopotamien begeben: Die Routen führten Hunderte Kilometer durch karges, dünn besiedeltes Gebiet. Die Deportierten hatten kaum Möglichkeiten, sich mit Wasser und Lebensmitteln zu versorgen.

Das heißt, die meisten Menschen starben während dieser Märsche?

Ja, das Hauptmittel des Massenmords waren die Deportationsmärsche. Die Kolonnen wurden immer wieder überfallen und massakriert, ungezählte Menschen starben an Erschöpfung, Hunger, Durst, Krankheiten. Eine bis heute unbekannte Zahl Kinder und junger Frauen wurde aus den Kolonnen ausgesondert und in muslimische Familien aufgenommen. Bis Ende 1916 waren die Deportationen weitgehend abgeschlossen. Schätzungen gehen davon aus, dass 1,4 Millionen Armenier umkamen.

© Bridgeman Images

Hatten die Märsche tatsächlich die systematische Vernichtung der Armenier zum Ziel?

Natürlich gibt es kein Regierungsdokument, das den Völkermord offiziell anordnet. So ein Erlass liegt uns übrigens auch nicht zum Holocaust vor. Es gibt aber zahlreiche osmanische Quellen, die klar zeigen, dass die Armenier vernichtet werden sollten, zum Beispiel das Notizbuch des Großwesirs und Innenministers Talat Pascha mit einer Auflistung der Deportationen. Erhalten sind auch Order der Zentralregierung, die den maximalen Bevölkerungsanteil von Armeniern in den Orten festlegten, wohin diese Menschen deportiert werden soll-ten: Danach durften die Armenier an den Ankunftsorten – dünn besiedelte Gebiete in Syrien und Mesopotamien – nicht mehr als fünf bis zehn Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen.

Also sollte nur ein Bruchteil der deportierten Armenier lebend an den Zielorten ankommen?

Ja, anhand dieser trockenen Zahlen sieht man, dass das Massensterben einkalkuliert war.

© Mary Evans Picture Library / picture alliance

Im Jahr 2016 hat der Bundestag den Völkermord anerkannt und sich zur deutschen Mitschuld bekannt. Welche Verantwortung trägt Deutschland?

Das Deutsche Reich trägt in zweierlei Hinsicht eine Mitschuld: Die Reichsregierung war umfassend über den Massenmord im Osmanischen Reich informiert. Ihr Ziel war es, so beschrieb es der damalige Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg, das Osmanische Reich als Verbündeten zu halten. Dafür nahm man den Völkermord an den Armeniern bewusst hin. Außerdem waren Deutsche unmittelbar am Massenmord beteiligt – sowohl als Angehörige der deutschen Militärmission im Osmanischen Reich als auch als direkte Angehörige der osmanischen Armee. Der Artillerist Eberhard Graf Wolffskeel von Reichenberg etwa hatte eine Schlüsselposition bei der Bombardierung des Armenierviertels in Urfa 1915.

Nun liegt der Völkermord 110 Jahre zurück. Warum ist eine internationale politische Anerkennung des Genozids heute wichtig?

Die politische Anerkennung ist vor allem als Startpunkt wichtig, als Voraussetzung für praktische Maßnahmen. Damit meine ich zum Beispiel sichere Räume, in denen Armenier des Völkermordes gedenken können – und da stehen wir in Deutschland noch immer am Anfang. So gibt es zwar ein Genozid-Mahnmal in Köln, das bislang allerdings auch auf Druck türkischer Vereine nur temporär ist. Auch in der Bildung müsste Deutschland als Konsequenz der Anerkennung des Völkermords viel mehr machen: Der Genozid gehört auf den Lehrplan von Schulen; zudem gibt es keinen einzigen regulären Lehrstuhl an einer Universität mit Schwerpunkt Armenien.

© Granger, NYC / ullstein bild

Heute erkennen gut 30 Staaten den Genozid an den Armeniern 1915/16 als solchen an, darunter Deutschland und die USA. Die Türkei als Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches dagegen leugnet den Völkermord. Warum tut sich das Land so schwer, die Vergangenheit aufzuarbeiten?

Der Genozid fand im Rahmen einer Homogenisierungspolitik statt: Die Vision der damals regierenden Jungtürken, einer Gruppe nationalistischer Offiziere und Beamter, war ein zentralistisches Großreich mit einheitlich türkisch-muslimischer Bevölkerung. Heute ist die Türkei noch immer mit ihrem eigenen Nationsbildungsprozess beschäftigt. Der alte Slogan "Die Türkei den Türken" ist sehr präsent im Land, und die gewaltsame Homogenisierungspolitik hat bislang kein Ende gefunden.

Sie spielen auf die Situation der Kurden in der Türkei an?

Ja, seit Jahrzehnten führt die Türkei im Landesinneren einen Kampf gegen deren Bestrebungen, als Kurden gleichberechtigt im türkischen Staat einen Platz zu finden. Die Türkei kann nicht die Ereignisse von 1915/16 als Völkermord verurteilen und eine Politik in derselben Logik nationaler Homogenisierung bis heute fortführen.

Welche Rolle spielt der Völkermord für das kollektive Gedächtnis der Armenier heute?

Für fast jede Armenierin und jeden Armenier ist der Genozid Teil der Familiengeschichte. Wir müssen uns klarmachen, dass diese Familien nicht nur das Trauma des Völkermords erlebt haben, sondern auch das der jahrzehntelangen Nichtanerkennung. Unter den Bedingungen der Verleugnung zu leben, heißt sich selbst zu verleugnen. Gegenwärtig ist der Völkermord in Armenien präsenter denn je.

Aufgrund des Bergkarabach-Konflikts? 2023 hatte Aserbaidschan die Region Bergkarabach zurückerobert und die armenische Bevölkerung vertrieben.

Der Konflikt schwelt weiter. Armenische Kulturdenkmäler in der Region werden zerstört, und es gibt immer wieder aserbaidschanische Angriffe auf Dörfer in Südarmenien. Gleichzeitig kursieren in Aserbaidschan Landkarten, auf denen die heutige Republik Armenien als "Westaserbaidschan" eingezeichnet ist. Es gibt eine unmittelbare Bedrohungssituation, die bei vielen Menschen in Armenien die Gewalterfahrungen des Völkermordes von 1915/16 in Erinnerung ruft. Dazu kommt das Gefühl, dass auf internationaler Bühne niemand für sie eintritt – wie schon vor 110 Jahren nicht. Eine Konsequenz der Anerkennung des Völkermords müsste sein, den Fortbestand und Schutz Armeniens international zu garantieren – doch ein solcher Schritt scheint derzeit in weiter Ferne zu liegen.