«Предвзятость горизонта»: почему не стоит слепо верить футурологам

«Грядет эпоха общего искусственного интеллекта, — пишет Эзра Кляйн из New York Times, — но мы не готовы к этому, в том числе потому, что не понимаем, что значит готовиться». Мы все уже слышали подобные прогнозы. На одном конце спектра находятся «мрачные пророки», которые предупреждают: «Наиболее вероятным результатом создания сверхчеловечески умного ИИ в условиях, отдаленно […] Сообщение «Предвзятость горизонта»: почему не стоит слепо верить футурологам появились сначала на Идеономика – Умные о главном.

«Грядет эпоха общего искусственного интеллекта, — пишет Эзра Кляйн из New York Times, — но мы не готовы к этому, в том числе потому, что не понимаем, что значит готовиться». Мы все уже слышали подобные прогнозы. На одном конце спектра находятся «мрачные пророки», которые предупреждают: «Наиболее вероятным результатом создания сверхчеловечески умного ИИ в условиях, отдаленно напоминающих нынешние, будет то, что буквально все на Земле умрут». В другом конце — оптимисты прогресса, которые верят, что ИИ сможет решить проблемы, недоступные человеческому интеллекту. Что если «лекарство от старения» кроется в биологических закономерностях, невидимых для нас, но различимых достаточно продвинутым алгоритмом машинного обучения? Может ли ИИ значительно превзойти человека в разработке государственной политики и управлении государственными службами?

Илон Маск и многие другие пропагандисты ИИ-индустрии, конечно, хотят, чтобы мы так думали. Департамент эффективности правительства полагается на ИИ не только для выявления предполагаемых «растрат» и «махинаций» в государственных расходах, но и для замены десятков тысяч федеральных служащих и подрядчиков. Предполагается, что все услуги, которые они оказывают, могут быть выполнены более эффективно с помощью чат-бота, обученного на правительственных данных. Большая языковая модель, способная превзойти людей-госслужащих в решении любой когнитивной задачи, стала бы чем-то вроде общего искусственного интеллекта. Как утверждает Сэм Альтман, этот результат достижим просто за счет увеличения объема данных и вычислительной мощности больших языковых моделей.

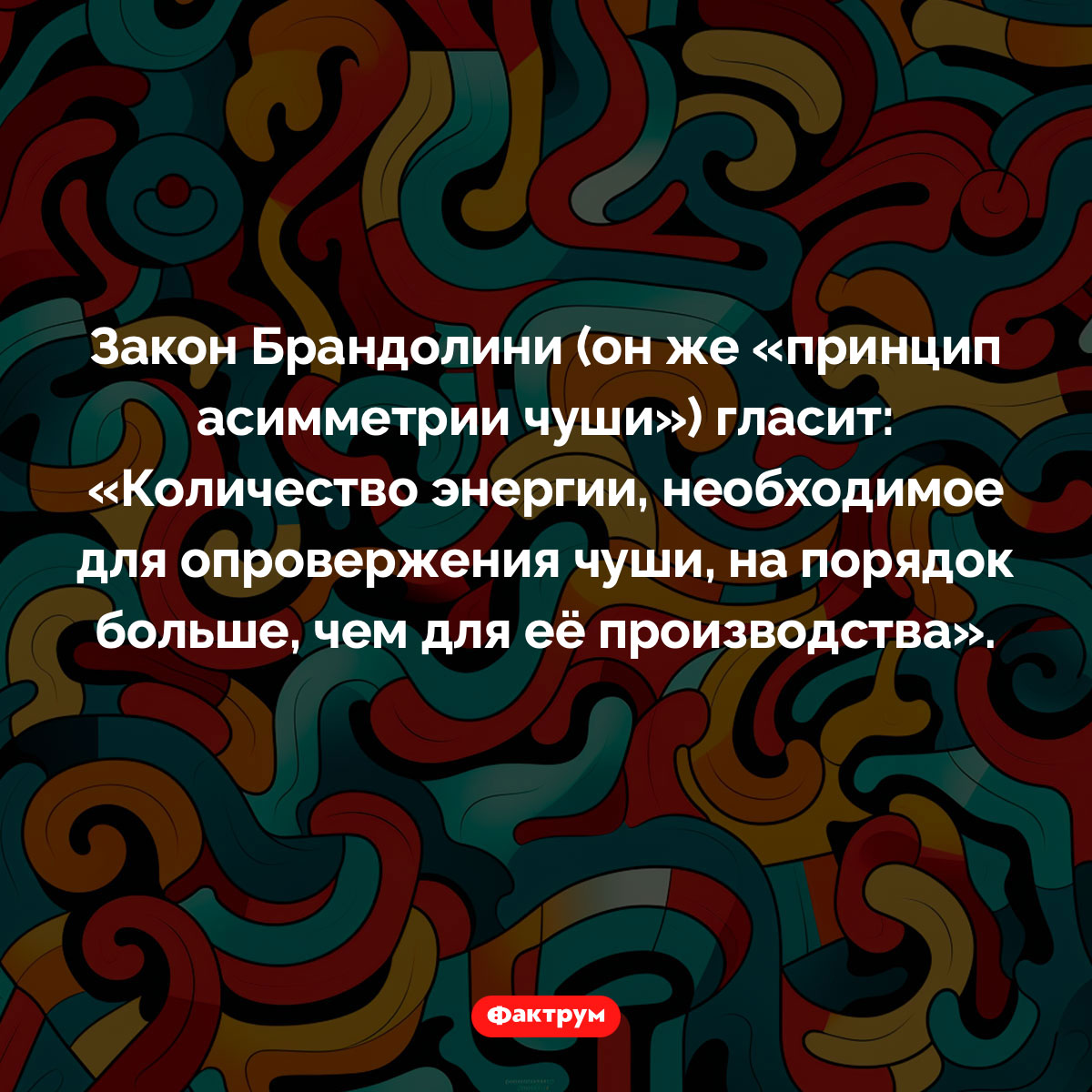

Вопрос для всех нас состоит в том, как сделать рациональный выбор перед лицом такой волны хайпа. Заявления о потенциале ИИ — это примеры умозрительного футуризма, все более прибыльной и культурно влиятельной формы прогнозирования, которая использует то, что мы в книге «Как думать о прогрессе» называем «предвзятостью горизонта». Это свойственная нам культурная склонность систематически переоценивать близость технологически обусловленных результатов. Несмотря на то, что обещание Альтмана об общем искусственном интеллекте, как и еще более давние обещания Маска о самодвижущихся автомобилях, неоднократно откладывалось, одержимое технологиями общество готово купиться на такие обещания, а наименее щепетильные — нажиться на легковерии.

Если вы находитесь в долгом походе и видите вдалеке пункт назначения, то вполне естественно предположить, что путешествие почти подошло к концу. Но, как показывает опыт Фродо в Мордоре, последняя миля может оказаться гораздо сложнее и круче, чем вы думали. Предвзятость горизонта становится особенно сильной, когда нам представляют, казалось бы, четкую последовательность шагов от нынешней реальности к какому-то умозрительному сценарию будущего. Рассказывая себе, что именно нужно сделать, чтобы попасть из точки А в точку Б, мы создаем мысленную модель изменений, которая неизбежно включает в себя несоответствие с существующим миром.

Подумайте, как легко поверить в то, что лекарство от рака вот-вот найдется, каждый раз, когда происходит какой-нибудь новый технологический прорыв. «Эй, ChatGPT, какое у тебя есть лекарство от рака?» — написала в прошлом году в посте для соцсети Future Today Institute (недавно переименованный в Future Today Strategy Group) корпоративная консультационная компания, специализирующаяся на стратегическом прогнозировании. Политики, ученые и технологи обещают «лекарство» с тех пор, как Ричард Никсон начал войну с раком в семидесятых. Но оно так и не появилось. Тем не менее мы с нетерпением ждем очередной истории о скором излечении, потому что впитали современную мифологию о себе как об умелых хозяевах природы. Для общества, которое побывало на Луне и искоренило множество других болезней, решение проблемы нерегулируемого роста клеток не может быть таким уж сложным, верно?

Однако даже в условиях «ренессанса ИИ», когда машины смогут анализировать онкологические данные так, как никогда не сможет человек, мы все равно будем иметь дело с запутанными сложностями биологии. Каждый человеческий организм уникален (как и каждая опухоль). Более того, если искусственный интеллект будет способен создавать убеждения о своих способностях и будущих возможностях, он тоже будет подвержен предвзятости горизонта, натыкаясь на неожиданные разрывы между реальным миром и упрощенными моделями, которыми он будет руководствоваться в своих рекомендациях.

Это не значит, что утопическое или антиутопическое будущее ИИ невозможно. Но это вопрос ценности футуристической спекулятивной индустрии, которая стала доминировать над коллективными ожиданиями. Будучи корпоративными консультантами, профессиональные футуристы делают хорошие деньги на страхе бизнеса перед неопределенностью, предлагая якобы научное «стратегическое предвидение» по любому вопросу, на который найдется платежеспособный подписчик. В их интересах представлять прогнозы будущего так, чтобы они казались ближе к знанию, чем к простому мнению.

К примеру, если вернуться на три года назад и посмотреть на отчет Future Today Institute о технологических тенденциях 2022 года, то можно обнаружить смелое предсказание: «Синтетическая биология сделает старение излечимой патологией». Однако поскольку в отчете предусмотрительно не указываются сроки, когда старение станет «излечимой патологией», становится трудно проверить обоснованность или хотя бы точность этого утверждения. Также нелегко оценить весь послужной список организации. На вопрос о ее прежних публикациях представитель отвечает: «К сожалению, мы больше не храним наши прошлые отчеты. Всего доброго».

Такая убогая коммерциализация назревала давно. Различные теории и методологии «исследований будущего» были формализованы, появились рамки для оценки «компетентности в области прогнозирования», а футуристы все чаще стали использовать общий жаргон. В середине XX века футурист Бертран де Жувенель ввел в обиход термин «футурируемый», означающий любое «будущее положение дел», реализация которого «из настоящего положения дел правдоподобна и мыслима». Большинство футуристов говорят, что они «не делают предсказаний», но это, очевидно, входит в их компетенцию, особенно когда есть спрос со стороны платных клиентов. Если вы не можете создать впечатление, что лучше других умеете прогнозировать вероятности будущего, у вас нет конкурентных преимуществ.

Библиограф XX века И. Ф. Кларк прослеживает корни современного футуризма еще в XIII веке, когда средневековый монах Роджер Бэкон предсказал, что углубление научных знаний в конечном итоге приведет к появлению самолетов, поездов и автомобилей. Так и случилось, хотя и не столь скоро, как он ожидал. Подобные рассуждения были новаторскими для того времени, и они не выходили за монастырский предел еще три столетия, когда в эпоху Просвещения появятся такие книги, как утопический роман Себастьяна Мерсье «2440 год».

Взяв за основу веру своей эпохи в технологический прогресс, Мерсье описал будущее мира и социальной гармонии, управляемое королями-философами. В его воображаемом XXV веке рабство было отменено, система уголовного правосудия реформирована, а медицина подчинена научно обоснованной рациональности. Но он также предполагал, что территория Северной Америки будет возвращена ее исконным жителям, и думал, что Португалия может стать частью Соединенного Королевства. В его будущем были отменены налоги, постоянные армии и даже кофе. Если бы он был корпоративным консультантом, неизвестно, оказались бы его клиенты лучше подготовлены к различным сценариям будущего, чем их конкуренты.

Благодаря многочисленным изданиям и переводам, появившимся в течение десятилетий после выхода книги, работа Мерсье по умозрительному прогнозированию имела бешеный коммерческий успех. С тех пор каждое поколение появлялись новые люди, которых Кларк называет «профессиональными наблюдателями за горизонтами». Технологические инновации сделали предсказания обычным делом, и, хотя методы ранних практиков были не столь сложны, как те, что используют футуристы сегодня, их основной метод был тем же: используя экстраполяцию последних достижений, они представляли себе новые царства вероятностей.

Герберт Джордж Уэллс, британский писатель и публицист, в лекции 1902 года «Открытие будущего» заявил: «В абсолютном смысле будущее — это такой же фиксированный и детерминированный, решенный и неизбежный, такой же возможный вопрос знания, как и прошлое». С началом тотальных войн, которые Уэллс, к его чести, предвидел, проекты по предвидению будущего стали осуществляться всерьез. Потрясения первой половины XX века вызвали острую потребность в технократическом планировании, породив «исследование операций», а вместе с ним и современный аналитический центр (олицетворением которого стала корпорация «RAND», некоммерческая исследовательская организация).

В 1968 году Институт будущего, расположенный в Пало-Альто, стал первым самопровозглашенным футуристическим учреждением такого рода. Затем, в бестселлере 1970 года «Шок будущего», Элвин Тоффлер предложил «широкую новую теорию адаптации» к эпохе ускоряющихся технологических, социальных, политических и психологических изменений. Вдохновленный более известной концепцией культурного шока (переживание, которое испытывает человек, внезапно попавший в чуждую социальную среду), Тоффлер придумал свой термин, чтобы описать психологический дистресс, возникающий при быстрых, грандиозных переменах. Одним из лучших способов справиться с этим, по его мнению, — это принять более ориентированную на будущее точку зрения, чтобы каждая новая тенденция или перемена в обществе не могла застигнуть вас врасплох.

За полвека, прошедшие с момента появления книги «Шок будущего», широко распространенное ощущение постоянных и быстрых перемен только усугубилось. Но, вместо того чтобы пребывать в состоянии шока, мы теперь считаем ускорение главной составляющей современной жизни. Все предполагают, что с каждым годом технологии будут становиться все быстрее, дешевле, искуснее и мощнее. Не проходит и недели без заголовков о новых прорывах в области искусственного интеллекта, биомедицинских исследований, ядерного синтеза и других многообещающих перспективах прогресса, маячащих на горизонте.

На практике это может вызвать реальные проблемы. В книге «Воображаемое: Как увидеть будущее и почувствовать себя готовым ко всему, даже к невозможному» Джейн Макгонигал из Института будущего утверждает, что каждый должен тренировать свой ум, чтобы мыслить как футурист. «Цель заглянуть на десять лет вперед не в том, чтобы убедиться, что все произойдет именно в эти сроки, — пишет она, — но есть множество доказательств того, что в эти сроки может произойти практически все».

Это дельный совет, заставляющий нас задуматься о недооцененных рисках, которые могут подстерегать нас впереди. Однако те же методы побуждают нас переоценивать вероятность позитивных прорывов и возможностей. Сама Макгонигал признает: «Многочисленные исследования в области психологии показывают, что представление возможного события в ярких, реалистичных деталях убеждает нас в том, что это событие с большей вероятностью произойдет на самом деле». Футуристическая методология опирается на фундамент радикальной непредубежденности, даже умышленной доверчивости.

Согласно «закону Датора» (придуманному футуристом Джимом Датором), основополагающему принципу современной футуристической методологии, «любое полезное утверждение о будущем должно поначалу казаться нелепым». Таким образом, Макгонигал просит нас рассмотреть утверждение: «Солнце каждый день встает на западе и заходит на востоке». Это может стать технически верным, если люди отправятся на Марс, где восходы и закаты не будут происходить каждый день, по крайней мере, не по нашему стандартному определению дня на Земле. В качестве «доказательства» такой возможности она приводит тот факт, что «существует множество космических предпринимателей, которые пытаются разработать технологию, чтобы помочь людям поселиться на Марсе как можно скорее».

Однако, безусловно, заявления предпринимателей, обещающих отправить людей на Марс, на самом деле вовсе не являются доказательством. Маск обещает отправиться на красную планету уже много лет, но постоянно переносит сроки (с 2022 на 2024, с 2026 на 2028). Он и другие люди, берущие на себя подобные обязательства, материально заинтересованы в том, чтобы создать впечатление, что сверхсложные подвиги вполне правдоподобны и, следовательно, инвестиционно привлекательны. Неудивительно, что футуристическая дисциплина и технологическая индустрия так тесно переплелись. Все они занимаются тем, что продают конкретное видение того, что ждет нас впереди, и наживаются на FOMO, от которого страдают все, кто не купил акции Nvidia в 2022 году. Редко кто задумывается о том, какие элементы картины являются самоисполняющимися пророчествами, а какие альтернативные возможности полностью упускаются.

К этому моменту афера становится очевидной. Если Альтман действительно верит, что общий искусственный интеллект сделает рыночный капитализм, каким мы его знаем, устаревшим, как он недавно заявил, то почему его волнует конкурентный вызов со стороны DeepSeek? Почему OpenAI спешно выпускает новые модели, которые, по мнению экспертов, не были «адекватно протестированы»?

В то время как мудрые просветители, как Макгонигал, хотят, чтобы мы все были готовы поверить в то, что в будущем почти все может быть по-другому, в Кремниевой долине есть много тех, кому выгодно, чтобы публика была готова поверить во что угодно, будь то сомнительные предприниматели или их коллеги по корпоративному консалтинговому бизнесу. Умозрительный футуризм и наша культурная одержимость его предложениями является благом для тех, кто ищет больше финансирования или поддержки для таких блестящих проектов, как отмена старения, колонизация Марса или создание сверхразума. Но каждый доллар, вложенный в эти сомнительно осуществимые затеи, — это доллар, не направленный на поддержку образования, здравоохранения и других более насущных «скучных» потребностей.

Сообщение «Предвзятость горизонта»: почему не стоит слепо верить футурологам появились сначала на Идеономика – Умные о главном.