Papa Francisco: o homem da revolução tranquila do Vaticano

Há quem pense que há uma Igreja Católica Apostólica Romana depois de Jorge Bergoglio que tem pouco a ver com a que existia antes dele. Talvez seja verdade. Resta agora saber se a milenar instituição vai honrar este seu Papa.

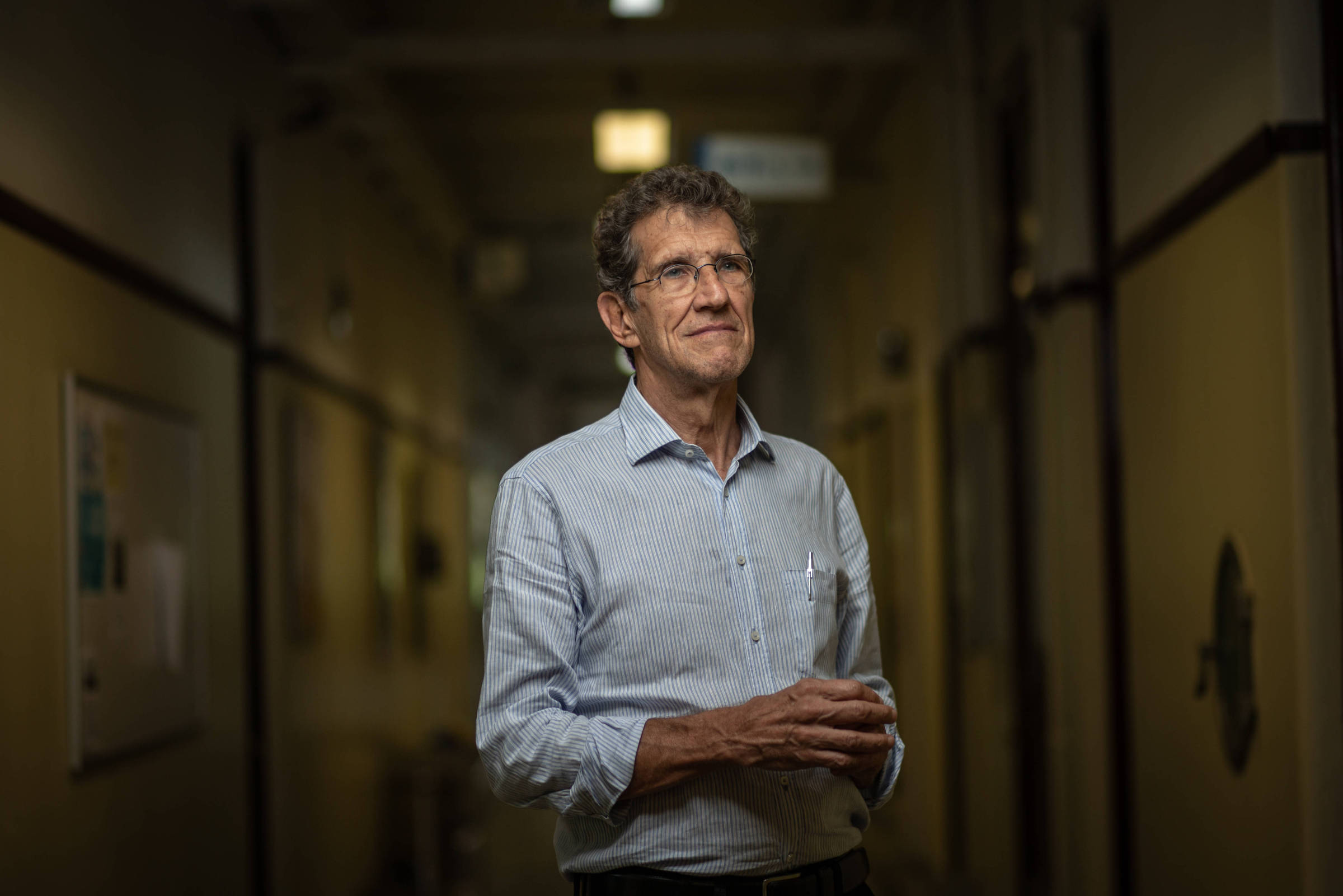

Quando o Vaticano anunciou que o novo Papa – por resignação de Bento XVI – seria Jorge Mario Bergoglio, nascido em Bueno Aires em 17 de dezembro de 1936 e que tomaria o nome de Francisco, os meios ligados à igreja Católica falaram em renovação: era o primeiro Papa nascido na América Latina e no hemisfério sul, o primeiro jesuíta e o primeiro, pelo nome adotado, a homenagear Francisco de Assis e com ele a opção pela pobreza em detrimento do fausto e do luxo. Alguns anos volvidos, o anúncio dessa renovação revelou-se muito tímido face à verdadeira revolução que o Papa Francisco empreendeu por conta própria, sem pedir conselhos à poderosa Cúria Romana – que nos mais diversos aspetos continuava a funcionar como um travão às iniciativas do pontífice, com assinalável insucesso.

Depois de se despojar de muitos dos luxos que a sua condição lhe proporcionava, Francisco assumiu perante o mundo uma dupla condição: a de pastor das almas católicas romanas e a de defensor de todos os homens que se encontrem perante a injustiça, a violência e a incompreensão, quaisquer que fossem os credos – e isso, significativamente, incomodou muita da igreja católica apostólica romana, que em diversos quadrantes do pensamento humano e da ação, parecia saída diretamente do Concílio de Trento, que institucionalizou uma contra-reforma pouco lúcida, retrógrada e nefasta.

Desse ponto de vista, Francisco foi, talvez desde Leão XIII (1878-1903) – e apesar de João XXIII (1958-1963) – o mais político de todos os chefes de Estado contemporâneos do Vaticano. Foi preciso o mundo habituar-se a isso e o Papa Francisco não pediu licença a ninguém, o que é para todos os efeitos uma revolução nos hábitos muitas vezes dificilmente explicáveis daquele bairro encastrado em Roma. Tanto no caso da guerra da Ucrânia como no da guerra da Palestina, Francisco atirou o politicamente correto às urtigas e disse o que era preciso que se ouvisse, por muito que o que se ouvia fosse uma heresia para alguns judeus. “Isto é crueldade, não é guerra”, disse, quando as ações do exército de defesa de Israel ima muito além do que era suposto. Como o secretário-geral da ONU, António Guterres, Jorge Bergoglio não seria, por estes dias, bem vindo a Israel. A política europeia para os refugiados e o controlo da imigração, o muro entre os Estrados Unidos e o México, as mudanças climáticas ou a assunção de Jerusalém como capital política de Israel, entre tantos outros, mereceram um comentário definitivamente político da parte do chefe do Vaticano – que parece muito pouco preocupado com o rótulo de ‘Papa vermelho’ com que os meios mais conservadores o tentaram denegrir.

Mas a mais profunda das revoluções terá sido aquela que o Papa Francisco imprimiu na consciência dos católicos romanos, e que seguia no sentido de agregar em torno da igreja todos os que, por pensamentos, palavras, atos e omissões – algumas delas dificilmente compagináveis com o pecado no sentido moderno do termo – dela se têm afastado. A questão dos divorciados é um dos exemplos mais claros. Como o é também a frontalidade e a total ausência de ambiguidade na forma como o chefe do Vaticano encarou, entendeu e não desculpou o problema endémico do abuso de menores, que abalou transversalmente os alicerces da igreja enquanto instituição, mas também o da fé católica apostólica romana enquanto crença.

Francisco empreendeu também outra revolução: a do ecumenismo – desta vez, e ao contrário de João Paulo II, pelos atos mais que pelas palavras: o encontro, em fevereiro de 2016, entre ele e o patriarca Kirill, líder da igreja ortodoxa, em Cuba, ao cabo de 962 anos de divórcio, era (ou podia ter sido) de um alcance enorme. “Deus não pertence a nenhum povo”, disse Francisco, como se nisso quisesse agregar a humanidade inteira debaixo do manto que considerava ser o divino, mas também como se quisesse impedir as atrocidades que em seu nome todos os dias se praticam nas mais diversas geografias.

Mais tarde, estendeu a ‘limpeza’ ao Opus Dei – o que lhe valeu o ódio (é o termo certo) da organização fundada em 1928 pelo espanhol Escrivá de Balaguer. O mundo percebeu nessa altura que Francisco arriscava não deixar ‘pedra sobre pedra’, mas não foi isso que o fez parar. Ao mesmo tempo, desenvolveu uma visão profundamente ecuménica do papado – o que o levou a contactar com os líderes de diversas religiões fora do quadro apostólico romano, revertendo uma postura anquilosada pelo menos desde Leão XIII.

Por outro lado, e sabendo os riscos que corria – rapidamente foi aconselhado a aumentar a segurança dadas as ameaças de um atentado – ‘intrometeu-se’ na política mundial sem observar qualquer ‘pudor’, como aliás fez João Paulo II, só que do outro lado. Quais também influenciar a política de costumes, tendo aberto a Igreja aos leigos, mesmo àqueles que a jurisprudência católica tinha como ‘excomungáveis’. Só faltou (para já) admitir as mulheres na ordenação, um tema que constituiria um verdadeiro ‘corte epistemológico’ doutrinário e que não colhe muitos adeptos no interior do Vaticano. Uma das paginas mais difíceis do seu papado terá sido com certeza ter de lidar com os inúmeros casos de violação de menores – que vão manchar para sempre a história da organização fundada por Pedro na terceira década do primeiro milénio.

Quando foi eleito, Bergoglio parecia ser apenas mais um Para numa longa lista de 266 ‘entradas’, mas rapidamente mostrou estar interessado em produzir uma ‘revolução’ interna que acabaria por tomar proporções que ninguém soube ou quis antecipar.

Com certeza que, apesar da ‘descortesia’, já se vão fazendo contas ao período pós-Francisco – e a corrente mais audível é aquela que afirma que os católicos apostólicos romanos precisam novamente de um Papa que deixe de lado ecumenismos, consensos e aproximações e se concentre na envolvente global: por todo o mundo e especialmente no lado muçulmano do planeta, a religião voltou a ser uma arma empunhada pela evolução social, que cria entendimentos entre os seus iguais. E, diz essa corrente, o Vaticano tem de voltar a ser essa ‘fortaleza’.

Para já, fica a pergunta: o pontificado de Francisco será capaz de lançar uma igreja moderna, ágil, consequente e duradoura, ou a Curia, quando for altura, conseguirá encarregar-se de o transformar apenas em mais um episódio para esquecer na longa e tantas vezes obscura história do Vaticano.

.png)

.jpg)