Voici pourquoi l’Exposition universelle d’Osaka devrait s’inspirer de celle de 1867 à Paris

L’Exposition universelle de 1867 symbolise l’âge d’or du Second Empire sous Napoléon III. En corollaire, la question de l’amélioration de la condition ouvrière. Aujourd’hui, à Osaka, celle de l’environnement ?

L’Exposition universelle de 1867 symbolise l’âge d’or du Second Empire sous Napoléon III : un capitalisme prospère et des industriels soucieux de présenter leurs produits. En corollaire, la question de l’amélioration de la condition ouvrière. Aujourd’hui, à Osaka, sera-ce le tour de l’environnement ?

Ce 13 avril, et jusqu'au 13 octobre 2025, se tient à Osaka, au Japon, l’Exposition universelle sur le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». La France renoue avec une tradition dont elle a été l’initiatrice au XIXe siècle : offrir au grand public un espace de dialogue, de débat et de pédagogie pour diffuser l’innovation par le caractère démonstratif des installations. Le pavillon français est une vitrine scénarisée témoignant de l’excellence et du savoir-faire français. Au sein de la zone « Inspirer des vies », il porte une vision de la France à l’international qui concilie compétitivité et développement durable. Pour Emmanuel Macron, il se présente même comme un « hymne à l’amour ».

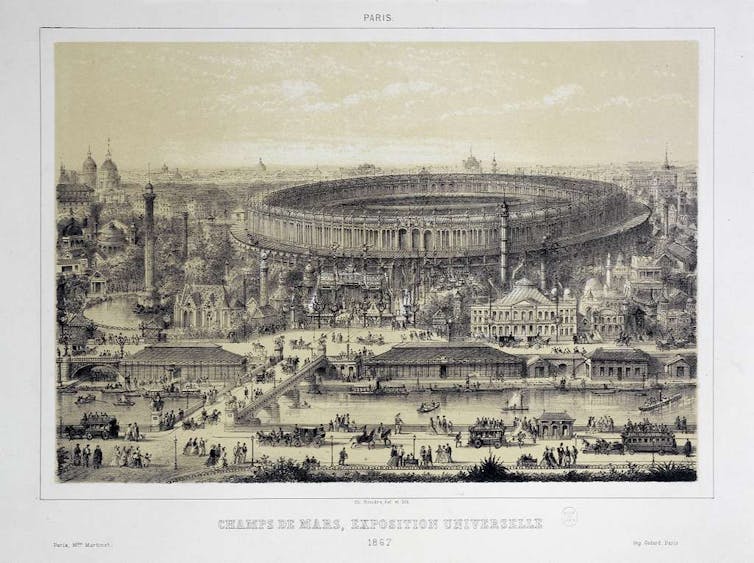

L’architecture d’ensemble du palais de l’exposition d’Osaka présente des similitudes avec celle de l’Exposition universelle de Paris en 1867 : une forme circulaire, un jardin central, une double classification des pavillons nationaux, un espace périphérique permettant de présenter les activités d’exception et les meilleurs pratiques. Comme celle de 1867 à Paris, cette exposition est « un lieu où de nouveaux produits et technologies naissent, rendant notre vie quotidienne plus commode ».

Racines révolutionnaires et françaises

La France est l’inventrice et la principale organisatrice des expositions industrielles du XIXe siècle. La première exposition des produits de l’industrie française eut lieu sous le Directoire, en l’An IV (1798). En 1801, le Consulat reprit cette initiative destinée à offrir un panorama des productions des diverses branches de l’industrie dans un but d’émulation. Au lendemain de la Révolution, l’économie nationale devant être relancée, notamment vis-à-vis de l’Angleterre, la juxtaposition de techniques très variées et la délivrance de récompenses devaient stimuler une fructueuse concurrence nationale.

À l’occasion de la première Exposition universelle à Londres, en 1851, fut érigé à Hyde Park, le Crystal Palace. Pour le philosophe allemand Peter Sloterdijk, cette sphère est le symbole de la phase finale de la globalisation ouverte en 1492. Elle est caractérisée par un système mondial donnant à toutes les formes de la vie les traits du capitalisme. Son immense succès affichait aux yeux du monde la suprématie du modèle de civilisation développé au Royaume-Uni. Sa croyance ? Les progrès de l’industrie, du commerce et des transports entraîneraient un accroissement du bien-être général après les blocus des guerres napoléoniennes.

Miroir du libéralisme et du saint-simonisme

L’organisation de l’Exposition universelle de Paris en 1867 résulte de la conjonction de plusieurs volontés culminant sous le Second Empire, l’âge d’or du capitalisme en France. Celle des industriels, qui considèrent ces expositions comme un élément clé de leur stratégie commerciale grâce aux médailles et récompenses, instruments de validation d’une qualité industrielle glorifiée. Celle du gouvernement impérial, promoteur de cette économie de la qualité dont la politique commerciale libérale constitue un volet important. Celle des intellectuels, soucieux d’améliorer l’esthétique des produits français et de renforcer la formation professionnelle des ouvriers.

Elle manifeste l’influence de la pensée saint-simonienne qui vise le progrès social et technique. L’économiste Michel Chevalier (1806-1879) fut chef de la délégation française à l’Exposition de Londres en 1851. Il avait été l'un des fervents participants à la retraite utopique de Ménilmontant, durant laquelle les disciples du philosophe Henri Saint-Simon (1760-1825) se réunirent pour élaborer une nouvelle religion centrée sur le culte de la science et de l'industrie.

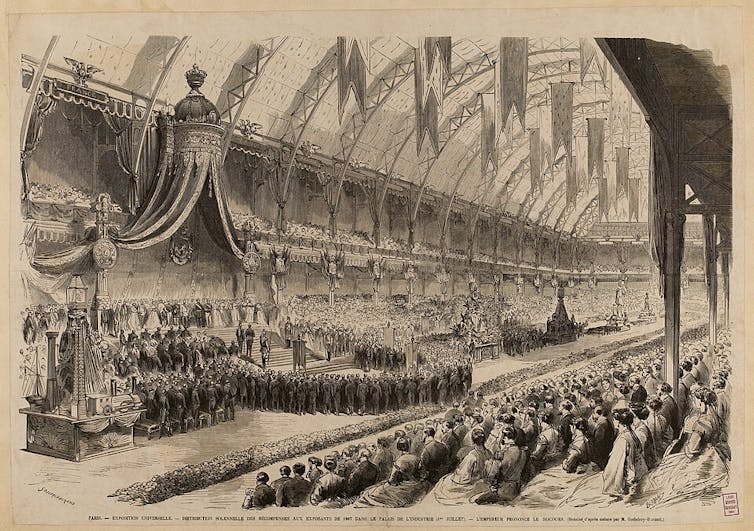

Chevalier fut président du jury international de l’Exposition de 1867. Son introduction au rapport de ce jury constitue une œuvre encyclopédique qui présente en une centaine de pages l’état de l’industrie humaine et, pour ainsi dire, de la civilisation industrielle dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le rapport lui même comprend une description des récompenses attribuées par le jury spécial aux établissements et localités « qui ont développé la bonne harmonie entre les personnes coopérant aux mêmes travaux et qui ont assuré aux ouvriers le bien-être matériel, intellectuel et moral ».

Travail de fourmi

Cet évènement renvoie à une autre figure de l’histoire française de la pensée économique et sociale influencée les saint-simoniens : Frédéric Le Play (1806-1882), condisciple de Michel Chevalier à l’École polytechnique. En tant que commissaire général, il imposa sa marque à l’Exposition de 1867.

À lire aussi : Semaine de l’industrie 2024 : Emmanuel Macron a-t-il eu un moment saint-simonien ?

Diplômé de l’École polytechnique et de l’École des mines, Le Play a fait de nombreux voyages d’études, notamment en Allemagne, pour visiter les mines, les usines et s’intéresser aux populations ouvrières. Cet ingénieur est également sociologue. En se mettant en rapport intime avec les populations et les lieux, cet homme de terrain pratique une observation méthodique des faits sociaux saisis sur le vif et exposés dans le cadre de monographies. Une vérification de ces conclusions est réalisée auprès de personnalités qualifiées par leur expérience. Elle aboutit à la publication des Ouvriers européens, en 1855.

Exposition de l’homme et de la terre

Ses études des pratiques sociales joueront un rôle important lors du concours qu’il instituera pour l’Exposition universelle de 1867. Pour lui, celle-ci devait être une exposition de l’homme en parallèle d’une exposition de la terre, mettant en évidence des machines qui facilitent le travail des ouvriers. En 1867, on trouve à l’Exposition de Paris les caves de Roquefort. Un pavillon dédié participe à l’internationalisation du bon goût et contribue à la construction de l’image commerciale de la marque. Pour répondre aux enjeux d’amélioration de la condition ouvrière des boulangers, il fut encore possible admirer le pétrin mécanique couplé à la machine à vapeur promue par Louis Robert Lebaudy (1869-1931) et, avec les mêmes objectifs économiques et sociaux pour les cigarières, les premières machines à fabriquer des cigarettes.

Sénateur du Second Empire de 1867 à 1870, la préparation de l’Exposition synthétise l’expérience de Le Play. La qualité de l’organisation joua un rôle majeur dans le succès de l’événement. La volonté d’assurer un bénéfice financier conduit à introduire des nouveautés majeures dans cette exposition : démultiplication des lieux d’exposition avec la création des pavillons, ouverture à de nouvelles problématiques, notamment la question sociale avec un musée de l’histoire du travail.

Écho favorable des élites

La plus grande liberté fut laissée aux exposants pour préparer leur installation. La voie est ouverte vers le gigantisme et le spectacle, au-delà de l’objectif initial. L’Exposition fait de Paris, pour un été, un lieu de fête. Ses résultats sont cependant loin de répondre aux attentes. Certes, l’industrie s’est modernisée et la France conserve son rang en matière d’arts décoratifs, mais la progression des États-Unis et des États allemands est patente.

Quant aux idées sociales des organisateurs – paternalisme et patronage –, elles ne reçurent un écho favorable qu’auprès de l’élite, et non des ouvriers.

Frédéric Le Play est aujourd’hui considéré, avec Tocqueville, comme le père fondateur de l’éthique de l’entreprise et de la conception française de la responsabilité sociale et environnementale. À présent, c’est moins la question sociale qui est au cœur des préoccupations que celle du nouveau régime climatique.

On ne parle plus de progrès, mais d’innovation. La question est de savoir si la globalisation prônée par Michel Chevalier en 1832 fait un monde habitable, selon Bruno Latour, et quelle fiction du cosmos offre à notre regard ces mises en scène spectaculaires.![]()

Patrick Gilormini est membre de la CFDT

![[ÉDITO] Bayrou sort son joker : la proportionnelle. Être et durer…](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/bayrou-3-616x360.jpg?#)

/2025/04/20/untitled-5-6805408f490d3972595492.jpg?#)

![Jujutsu Kaisen : la défaite de [SPOILER] expliquée par le créateur du manga](https://static.hitek.fr/img/actualite/ill_m/2154444424/9afd2_gojosukunashinjukushowdown.jpg?#)

/2025/04/20/043-dpa-pa-200421-99-772731-dpai-6805407e89f19179437120.jpg?#)