L’Europe à l’heure du retour des logiques de puissance décomplexées : le temps du sursaut stratégique ?

Si l’UE multiplie dernièrement les annonces et les plans relatifs à son réarmement, elle est encore loin d’être perçue comme une puissance réelle par les autres grands acteurs internationaux.

Face aux puissances révisionnistes que sont les États-Unis de Trump et la Russie de Poutine, l’Union européenne cherche à renforcer son autonomie stratégique. Des plans sont mis sur la table, les sommets se multiplient, mais les 27 sont encore très loin de partager une vision commune en matière militaire, comme en témoigne, entre autres, la difficulté qu’ils ont à s’entendre sur des achats d’armement mutualisés.

La scène surréaliste qui a opposé Donald Trump à Volodymyr Zelensky dans le bureau Ovale de la Maison Blanche, le 28 février 2025, puis la brutale annonce par les États-Unis de la cessation de leur soutien militaire et en matière de renseignement à l’Ukraine (avant une nouvelle volte-face suspendant cette « pause » quelques jours plus tard) ont saisi d’effroi de nombreux chefs d’État et de gouvernement européens, tant elles marquent une rupture dans la conception que l’UE se fait des relations internationales, depuis l’édification en 1945 du système onusien, fondé sur la charte de San Franscisco, qui place en son cœur les principes d’intégrité territoriale, de dialogue et de résolution pacifique des différends.

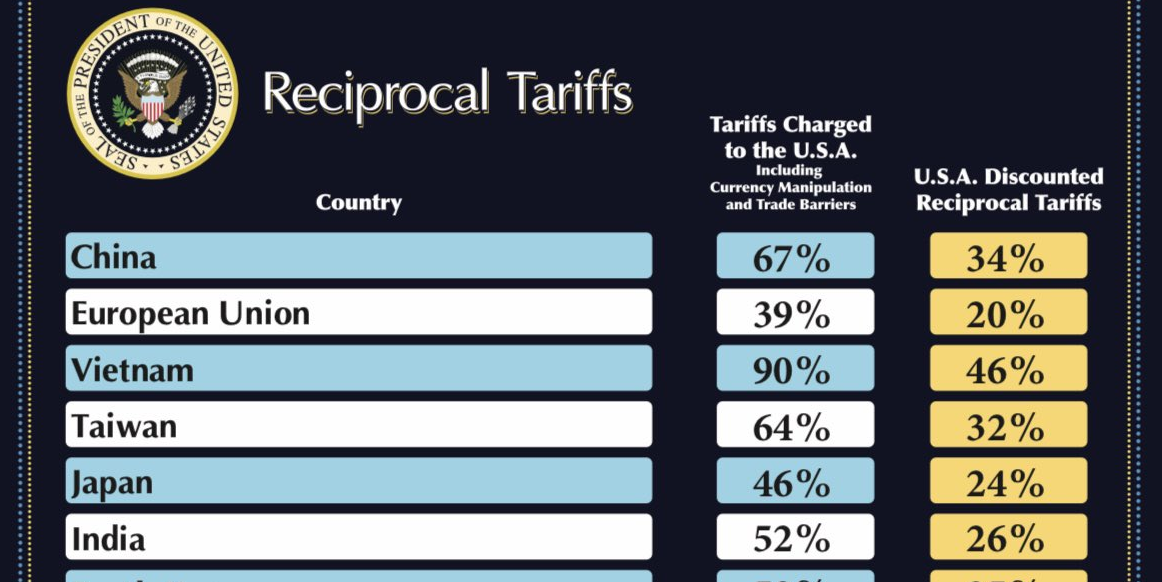

Au regard de l’évolution très rapide de l’ordre international sous l’action combinée de puissances révisionnistes, telles que la Russie ou la Chine, et du nouveau positionnement américain depuis le début du second mandat Trump, qui a vu Washington adopter une conception purement transactionnelle des relations internationales, l’Europe serait-elle en train de sortir de l’Histoire ? Peut-elle continuer à se comporter comme un agneau dans un monde de carnivores ?

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Si les annonces se sont multipliées depuis début mars 2025 concernant la montée en puissance de l’échelon européen en matière de défense, il importe, pour bien faire la distinction entre les effets d’annonce et la limite de leur effet performatif, de rappeler d’où vient l’UE en matière de réflexion stratégique et de conception de la puissance.

Pour l’UE, un rapport au monde d’« influence sans la puissance » rattrapé par l’Histoire

Contrairement à une vision très répandue, la construction européenne n’a jamais été qu’une simple construction économique interne, un marché, un « espace ». Permettre aux Européens de participer aux affaires du monde avec leurs capacités et leurs approches propres en a été un objectif réitéré et progressivement affiné, depuis les premières communautés des années 1950 jusqu’à l’UE à 27, aujourd’hui.

À lire aussi : Bonnes feuilles : « Histoire de la construction de l’Europe depuis 1945 »

La déclaration Schuman du 9 mai 1950 affirmait déjà que l’une des ambitions essentielles d’une Europe organisée était sa « contribution au monde », et soulignait sa fonction fondamentale en matière de préservation de la paix et sa vocation à nouer des relations pacifiques avec les autres acteurs. De premières politiques de coopération et d’aide au développement ont ensuite tissé, dès les années 1960, dans le cadre de la Communauté économique européenne créée en 1957, un riche réseau de relations extérieures avec de nombreux États, d’abord principalement africains, puis plus diversifiés.

Dès la déclaration de Copenhague de 1973 sur l’identité européenne, l’Europe des neuf États membres d’alors articulait plus précisément une vision européenne spécifique de l’ordre international et de la contribution particulière que les Européens entendaient y jouer. Elle actait notamment la nécessité – dans un contexte de concentration de la puissance –, que l’Europe « parle d’une seule voix » et posait les principes fondamentaux sur lesquels devait reposer cette influence internationale à construire : recherche de la coopération et du dialogue entre acteurs internationaux, attachement au développement et à l’action des institutions internationales, du droit, de la justice et du développement.

En établissant les bases institutionnelles d’une politique étrangère et de sécurité commune dans le Traité sur l’Union européenne signé à Maastricht, en février 1992, dans un contexte de transition et d’incertitudes post-guerre froide, les États membres ont réaffirmé et précisé plus avant ces principes et valeurs.

Enfin, des processus comme celui de la stratégie européenne de sécurité (SES) de 2003, la stratégie globale de sécurité de 2016, ou encore la « boussole stratégique » européenne de 2022, ont précisé plus avant et de façon publique les éléments de la « vision européenne du monde » sous-tendant les relations extérieures de l’UE. Il ressort de ces documents, malgré leurs limites conceptuelles et diplomatiques, une posture internationale de l’UE avec des caractéristiques identifiables :

primauté du droit et de la négociation sur le rapport de force et le recours à la violence pour le règlement des différents ;

attachement au multilatéralisme, à la coopération internationale, au droit international et aux institutions internationales ;

reconnaissance du nécessaire usage d’outils militaires dans certaines situations, si possible sous mandat de l’ONU ;

volonté collective d’influer sur l’environnement international, par l’association des outils de soft power (ou puissance civile) et, plus récemment, de hard power.

Ces caractéristiques dessinent une ambition de « volonté d’influence mais un rejet de la puissance » et empruntent très largement à une lecture libérale des relations internationales, plaçant en son centre les principes de coopération et de démocratie et donnant la primauté à la négociation et la résolution pacifique des différends au détriment de la force, qu’elle soit militaire ou argumentaire.

Or, l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 et la vision du monde et la pratique diplomatique de la nouvelle administration américaine depuis le début de l’année 2025 prennent à rebours cette vision européenne et risquent, dans certains cas, de la rendre caduque.

L’UE a donc multiplié les annonces, depuis février 2025, en vue de se réarmer et de renforcer son autonomie stratégique vis-à-vis d’une OTAN au sein de laquelle Donald Trump menace régulièrement de limiter drastiquement l’engagement américain. Mais y a-t-il une réelle révolution stratégique collective en marche à Bruxelles ? Ou bien cette « heure de l’Europe », régulièrement annoncée depuis l’implosion de la Fédération yougoslave en 1991, sera-t-elle encore reportée ?

Y a-t-il une révolution stratégique réelle à Bruxelles ?

La défense européenne et, plus largement, la construction européenne évoluent au gré des crises.

La crise actuelle n’y fait pas exception, ayant conduit la Commission européenne à annoncer un plan de 800 milliards d’euros (le plan ReArm Europe) afin d’accélérer l’armement de l’UE. Ce plan vient s’ajouter aux nombreux outils, créés depuis 2022, en vue de conduire à une montée en puissance de l’industrie européenne d’armement, dont le Règlement européen visant à renforcer l’industrie européenne de la défense, au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), le plan de soutien à la production de munitions en Europe (ASAP), ou encore le plan stratégique EDIS dont l’objectif est de favoriser les acquisitions conjointes en matière d’armement au sein de l’UE.

Ces outils s’ajoutent à l’aide militaire apportée à Kiev à travers la Facilité européenne de paix (6,1 milliards entre 2022 et 2024) et la réflexion lancée par la Commission européenne, en mars 2025, sur la création d’un fonds européen qui permettrait d’envoyer de 20 milliards à 40 milliards d’euros d’aide militaire à l’Ukraine dans les mois à venir.

De même, certains pays de l’UE font preuve d’un activisme fort visant à promouvoir une réelle défense européenne, à l’instar, entre autres, de la France – qui réinvestit le concept d’autonomie stratégique européenne qu’elle brandit régulièrement depuis plus d’une décennie –, de la Pologne ou plus récemment d’une Allemagne rendue soucieuse par le délitement du lien transatlantique et qui a déclaré, par la voix de son futur chancelier Friedrich Merz, au soir des élections législatives du 23 février 2025, que la défense européenne devait prendre son indépendance.

Pour autant, tous ces outils et ces mouvements politico-diplomatiques ne sauraient à eux seuls constituer une politique, et encore moins une posture stratégique pour l’UE.

Le Livre blanc sur la défense européenne (intitulé Readiness 2030, ou Être prêt pour 2030) présenté par la Commission, le 19 mars 2025, liste certes tous les outils et moyens à utiliser… mais continue de considérer l’OTAN comme la pierre angulaire de la sécurité européenne.

En effet, malgré l’urgence, les 27 semblent bien loin de partager une vision collective harmonisée de la puissance collective européenne. En matière d’armement, par exemple, au-delà des milliards annoncés par la Commission, les États ne sont pas parvenus à s’accorder sur la définition de critères d’achat de matériel militaire qui consacreraient enfin une nécessaire préférence européenne. Si la France plaide en ce sens, ses partenaires, fortement dépendants du matériel militaire non européen, ne partagent pas (ou pas encore) cette vision.

De même, les sommets entre pays européens se multiplient, tantôt à Paris, tantôt à Londres, mais toujours en dehors du cadre de l’UE, ce qui établit, de fait, une diplomatie de club qui ne permet guère d’avancée européenne collective en matière de réflexion sur la puissance de l’UE dans le monde.

L’UE peut-elle se projeter et être perçue comme une puissance ?

Même si, avec l’annonce du plan ReArm Europe et d’un futur livre blanc de la défense européenne pour mai 2025, l’UE semble se mettre plus que jamais en ordre de marche pour se doter d’une défense substantielle, cela ne fait pas encore d’elle une puissance globale reconnue par les autres puissances internationales, comme le démontrent les négociations bilatérales entre Washington et Moscou autour de la question d’un cessez-le-feu en Ukraine, et la délocalisation à Riyad (Arabie saoudite) des discussions sur le sujet, en parallèle des multiples réunions organisées par les chefs d’État et de gouvernement français et britannique.

Car la puissance dépend aussi de la perception que se font les autres acteurs, et en la matière, si l’UE semble attirer les citoyens canadiens ces dernières semaines, elle est loin de convaincre l’ensemble des puissances internationales telles que les États-Unis, la Russie ou encore l’Inde et la Chine. Dans un monde où la politique de puissance a fait son grand retour ces dernières années et où les pays les plus puissants privilégient les négociations bilatérales au détriment du multilatéralisme, il est grand temps que les États européens se rendent compte que l’UE n’est pas une voie possible pour exister sur la scène internationale, mais la seule s’ils espèrent continuer à défendre les valeurs sur lesquelles le projet européen s’est construit : paix et dialogue diplomatique, plutôt que force et raison du plus fort.![]()

Delphine Deschaux-Dutard a reçu des financements de l'ANR.

Bastien Nivet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

/2025/04/08/075-str-thenatio250223-np92d-67f4d95f58ec4603434148.jpg?#)

/2025/04/08/063-1323772326-67f4d3ce3d4d4643095342.jpg?#)

/2025/04/08/whatsapp-image-2025-04-08-at-08-42-48-67f4c5a7cc801097839867.jpg?#)