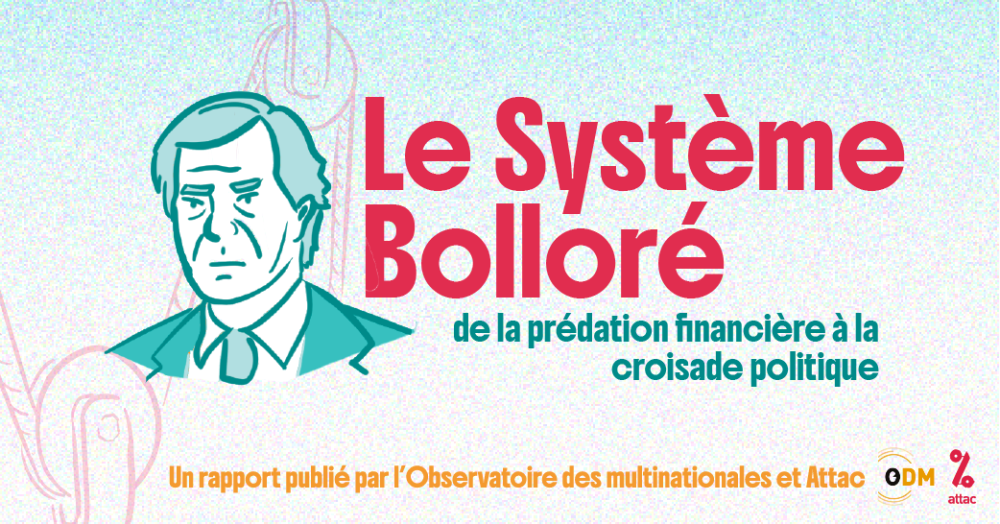

L'empire médiatique de Bolloré en Afrique

Extrait d'un rapport d'Attac et de l'ODM. - L'empire Bolloré / Afrique, Afrique, Vincent Bolloré

Nous publions un extrait du rapport Le Système Bolloré. De la prédation financière à la croisade politique, produit par Attac et l'Observatoire des multinationales (24 avril).

Lorsqu'en 2022, Vincent Bolloré vend pour 5,7 milliards d'euros sa branche logistique africaine à l'amateur Mediterranean Shipping Company (MSC), le milliardaire a semblé tourner le dos au continent qui a fait sa fortune. Deux ans plus tard, le voici reparti à l'offensive, dans la télévision et le divertissement cette fois : en annonçant vouloir prendre le contrôle de MultiChoice, le géant sud-africain de la télévision payante, Bolloré se positionne pour faire de Canal+, son groupe de médias, le premier opérateur de toute l'Afrique subsaharienne.

À la peine dans l'Hexagone [1] où il perd des abonné·es, Canal+ a aujourd'hui de grandes ambitions à l'international. Comme l'a expliqué le président du directoire du groupe, Maxime Saada, devant une commission sénatoriale, « la vidéo par abonnement est un marché de coûts fixes. Il y a donc un enjeu de taille critique pour l'ensemble des acteurs, afin de mieux amortir ces coûts. Plus un opérateur a d'abonnés, moins le prix de revient par abonné d'une série ou d'un film est important » [2]. Canal+ mise donc sur une offre combinant à la fois des contenus propres – chaînes en continu, exclusivités sportives, production de séries, etc. – et la distribution des offres en streaming de ses concurrents [3]. Avec un objectif clair : dépasser rapidement les 50 millions d'abonné·es et devenir un acteur de taille mondiale, capable de résister aux grandes plateformes de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Et pour cela, multiplier les acquisitions, alors que le groupe Bolloré regorge de liquidités. À partir de 2019, Canal+ rachète ainsi le diffuseur de chaînes luxembourgeois M7 (3 millions d'abonnés au Benelux et en Europe centrale et de l'est), prend une participation majoritaire dans l'opérateur SPI [4], propriétaire du groupe polonais de télévision Kino Polska et distributeur, dans une cinquantaine de pays, des chaînes et service de streaming FilmBox, investit dans la plateforme de streaming hongkongaise Viu et entre au capital de Viaplay, le « Netflix scandinave » aux 7,3 millions d'abonné·es. En parallèle, Studio Canal investissait dans une quinzaine de studios de production européens ou américains afin de sécuriser son accès aux contenus exclusifs : Red Production, UrbanMythFilm ou Sunny March au Royaume-Uni, Bambú Productions en Espagne, SAM Productions au Danemark, The Picture Company aux États-Unis, Lailaps Films en Allemagne, etc.

Dans cette frénésie d'acquisitions internationales, l'Afrique subsaharienne occupe une place à part. Les dirigeants du groupe en sont persuadés : « L'avenir de Canal+, c'est l'Afrique ! » [5]. Le potentiel de développement de la télévision payante y est en effet plus important que partout ailleurs, porté par une urbanisation rapide, par le développement de l'électrification et de la connectivité à haut débit et par l'émergence d'une classe moyenne au pouvoir d'achat plus conséquent.

Pour Canal+, ce nouvel eldorado africain est d'autant plus stratégique que le groupe est implanté au sud du Sahara depuis plus de 30 ans. Il y revendique un peu plus de 8 millions d'abonné·es, presque autant qu'en France – 9,8 millions – et près du tiers du total de ses abonnés à travers le monde. Son chiffre d'affaires sur le continent progresse régulièrement, pour franchir la barre des 850 millions d'euros en 2023. En Afrique, Canal+ propose naturellement ses abonnements de télévision par satellite mais aussi, plus récemment, par la TNT via ses filiales Telenum. La Côte d'Ivoire y est de loin son premier marché de télévision payante – 225 millions d'euros de chiffre d'affaires part du groupe en 2023 et près de 10 millions d'euros de bénéfices – devant la République démocratique du Congo (97 millions d'euros de CA), le Cameroun (87 millions) et le Sénégal (55 millions).

Une autre branche, celle l'opérateur télécom Group Vivendi Africa (GVA), installe et commercialise, sous la marque CanalBox, ses propres réseaux internet haut débit en fibre optique dans une dizaine de métropoles africaines, de Libreville à Kampala, Lomé, Pointe Noire ou Abidjan. La société CanalOlympia, une vitrine culturelle du groupe, gère également un réseau d'espaces polyvalents, à la fois salles de cinéma, de spectacle et de concert, dans une douzaine de pays. En Afrique, Canal+ fait aussi et surtout le pari des contenus locaux, en investissant dans la production ou en proposant ses propres chaînes africaines. Il est ainsi devenu l'actionnaire majoritaire des sociétés de production Rok Studios au Nigeria et au Ghana, Plan A en Côte d'Ivoire et ZACU Entertainment au Rwanda, et est entré au capital de Marodi TV au Sénégal. Il édite et diffuse la chaîne A+ à l'échelle du continent, des déclinaisons locales en Côte d'Ivoire et au Bénin, Kana TV en Éthiopie ou encore Nollywood TV et Nollywood TV Epic, spécialisés dans la diffusion des produits de l'industrie cinématographique nigériane. Canal+ multiplie les chaînes en langues locales, du wolof au Sénégal (Sunu Yeuf TV) au lingala en République démocratique du Congo (Maboke TV), en passant par le kinyarwanda (Zacu TV) pour les abonné·es du Burundi et du Rwanda, le malgache (Novegasy) ou l'amharique et l'oromifa pour le public éthiopien. Comme s'en inquiète auprès de Mediapart le journaliste Hamadou Tidiane Sy, directeur de l'École supérieure de journalisme, des métiers de l'internet et de la communication de Dakar, « cela signifie que les petites radios ou télévisions communautaires diffusant dans ces langues et qui se disaient que ça, au moins, c'était leur "petit territoire", ne vont plus avoir de marge à ce niveau » [6].

L'emprise de Bolloré va donc croissante, tout en restant circonscrite à une quinzaine de pays, essentiellement francophones. Et c'est ici que l'enjeu de la prise de contrôle de MultiChoice devient manifeste : le groupe de télévision payante sud-africain aux 20,9 millions d'abonné·es, avec une audience estimée à près de 100 millions de personnes, est comme un miroir anglophone et lusophone de Canal+, dans une complémentarité presque parfaite [Fig. 4]. L'Afrique du Sud, où il a commencé à diffuser en 1985, reste son premier débouché et représente 60 % de son chiffre d'affaires. Mais MultiChoice est aussi le premier opérateur sur les très vastes marchés du Nigeria et de l'Éthiopie, au Kenya, en Zambie ou au Ghana, et dans une moindre mesure en Angola et au Mozambique. La complémentarité n'est pas seulement géographique : comme Canal+, le Sud-Africain propose des bouquets de chaînes par satellite, en ligne ou via mobile et dispose, via GOtv, d'une plate-forme de diffusion numérique terrestre ; sa filiale SuperSport est le premier diffuseur sportif d'Afrique par télévision payante, détenant les droits des principaux événements mondiaux de football, de rugby, de cricket, de tennis ou de golf ; Shomax, son service de vidéo à la demande, propose des contenus en partenariat avec le géant américain Comcast – premier câblo-opérateur et fournisseur d'accès à internet américain, propriétaire des studios DreamWorks et NBCUniversal. MultiChoice s'appuie également sur Irdeto, un acteur mondial de la cyber-sécurité spécialisé dans la lutte contre le piratage des contenus en ligne, et détient des actifs dans les paris sportifs (Betking au Nigeria, SuperSportBet en Afrique du Sud) ou dans les services médicaux en ligne (Namola). Il est enfin et surtout un important producteur de séries, de films ou d'émissions de téléréalité en anglais, en portugais ou en langues nationales – plus de 6 500 heures de productions locales en 2023 – et un des principaux acheteurs de contenus produits en Afrique.

L'intérêt de Canal+ pour MultiChoice est ancien. En 2017 déjà, le groupe avait proposé un milliard de dollars pour racheter l'opérateur à son propriétaire de l'époque, l'éditeur de presse sud-africain Naspers. L'offre avait été jugée insuffisante et Naspers avait préféré jouer la carte de la scission et de l'introduction à la bourse de Johannesburg. En septembre 2020, le groupe Canal+ annonçait franchir le seuil des 5 % de détention de MultiChoice. En 2024, alors que le contexte macroéconomique au Nigeria et en Afrique du Sud pèse lourdement sur les résultats de MultiChoice, dont le cours de l'action s'est effondré de près de 40 % sur un an, tout s'accélère : le groupe français annonce détenir plus de 35 % du capital de son partenaire, franchissant ainsi le seuil de déclenchement d'une offre publique d'achat (OPA) obligatoire. Dans un premier temps, le conseil d'administration MultiChoice rejette l'offre de Canal+ au minimum réglementaire de 105 rands par action (env. 5,15 euros). Début mars, le français renchérit sur sa proposition initiale à 125 rands par action (env. 6,12 euros), soit une prime de 67 % par rapport au cours du 1er février et une valorisation de MultiChoice à 2,7 milliards d'euros. Un accord est conclu entre les parties, publié le 8 avril 2024 : Canal+ s'engage à débourser jusqu'à 1,8 milliard d'euros supplémentaires – il est entre-temps monté à 45,2 % du capital – pour acquérir tous les titres que les actionnaires de MultiChoice voudront lui céder. L'offre, « entièrement financée par les fonds dont dispose le groupe », devait s'achever en avril 2025. Elle a été prolongée de six mois pour permettre à Canal+ de se conformer à la réglementation sud-africaine interdisant à tout actionnaire étranger de posséder plus de 20 % des votes au conseil d'administration d'un groupe de télécommunications et de posséder plus de 20 % du capital du titulaire d'une licence de radiodiffusion commerciale. Pour satisfaire ces exigences, Canal+ et MultiChoice envisagent tous les scénarios, y compris des cessions d'actifs, des partenaires locaux ou des dispositifs de limitation des droits de vote sur certaines entités du groupe.

Les dirigeants de Canal+ attendent beaucoup de cette fusion : ils espèrent naturellement bénéficier de l'expérience du Sud-Africain dans le streaming en ligne, mutualiser les coûts de production, offrir aux annonceurs un débouché publicitaire beaucoup plus large et peser dans les négociations des coûts satellites, des droits sportifs, cinématographiques ou de distribution des chaînes. Surtout, avec la prise de contrôle de MultiChoice, le groupe Canal+ changerait littéralement d'échelle : son chiffre d'affaires devrait bondir de 45 %, son nombre d'abonné·es presque doubler pour frôler les 50 millions, dont près de 30 millions au sud du Sahara. Son centre de gravité se transporterait ainsi brusquement en Afrique, qui pèserait plus de 40 % du chiffre d'affaires mondial et plus de 60 % de l'audience [Fig. 5]. Le groupe de Vincent Bolloré deviendrait le principal opérateur de télévision payante du continent africain, très loin devant son principal concurrent, le chinois StarTimes et ses 13 millions d'abonné·es. L'offensive de Bolloré va ainsi donner naissance à un nouvel empire de la télévision et du divertissement, en situation de quasi-monopole dans une trentaine de pays et pesant d'un poids considérable sur la production de contenus africains. Un nouvel empire aux mains d'un milliardaire réactionnaire.

Attac et l'Observatoire des multinationales, Le Système Bolloré. De la prédation financière à la croisade politique, 24 avril 2025, p. 31-36.

[2] Audition de Maxime Saada par la Commission d'enquête du Sénat sur la concentration dans les médias, 28 janvier 2022.

[3] Sur la stratégie de Canal+, voir notamment Alexandre Joux, « Les investissements de Canal+ dessinent une alternative mondiale aux services américains de streaming », Revue européenne des médias et du numérique, 69-70, 2024.

[4] Le groupe SPI a été totalement acquis par Canal+ en août 2023.

[5] Maxime Saada invité de CNBC Africa, 1er février 2024.

[6] « Canal+ sur le point de contrôler le marché de la télé payante en Afrique », Mediapart, 3 juillet 2024.

![[EDITO] Contre CNews, Antoine Léaument (LFI) lance une nouvelle vague d’attaques](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2023/10/Capture-decran-2023-10-02-a-17.06.04-616x357.png?#)

/2025/04/29/humour-les-comedy-clubs-de-plus-en-plus-plebiscites-6811320214c54237531231.jpg?#)

/2025/04/29/humour-le-comedien-manu-payet-de-retour-a-la-reunion-681137759dd07824235007.jpg?#)

/2025/04/29/coluche-fernand-raynaud-les-blagues-resistent-elles-au-temps-6811234f4fe90862336697.jpg?#)