Hämophilie A: "Weil ich ein Mädchen war, wurde das nicht untersucht"

Die Bluterkrankheit tritt nahezu ausschließlich bei Jungen und Männern auf. Mit sehr wenigen Ausnahmen. Vanessa Link, 21, ist eine von ihnen. Unterkriegen lässt sie sich von der Hämophilie A nicht.

Die Bluterkrankheit tritt nahezu ausschließlich bei Jungen und Männern auf. Mit sehr wenigen Ausnahmen. Vanessa Link, 21, ist eine von ihnen. Unterkriegen lässt sie sich von der Hämophilie A nicht.

Sie hat eine Katze. Macht Krafttraining und Inline-Skating. Ihr fünftes Tattoo wird sicher nicht ihr letztes sein. Mit ihrem Freund wünscht sie sich irgendwann Kinder. Klingt alles völlig normal für eine junge Frau. Nur, dass das Leben von Vanessa Link alles andere als normal verläuft.

Hämophilie A ist eine meist erblich bedingte, unheilbare Gerinnungsstörung. Dass ihr Vater betroffen war, wussten alle. "Aber weil ich ein Mädchen war, wurde das bei mir nicht untersucht", erzählt Vanessa. Das änderte sich, als sie im Babyalter anfing zu krabbeln und sich dabei dicke schwarzblaue Flecke auf Vanessas Brust bildeten. Ihre Hämatome waren riesig und heilten nur schwer ab. Zwar bekam die Kinderärztin den richtigen Befund aus der Blutuntersuchung, hielt ihn aber für einen Irrtum. Erst einige Zeit später bekam die Familie eine Diagnose in einer Klinik.

XY-Chromosomen markieren das schwache Geschlecht

Dass ein Mädchen Hämophilie hat, ist doppelt ungewöhnlich. Die Krankheit ist an sich schon selten, Deutschland zählt nur etwa 5.000 Patienten. Etwa ein Junge in 6.000 Geburten ist betroffen. "Jungs sind eigentlich das schwache Geschlecht", sagt Dr. Carmen Escuriola-Ettingshausen, Expertin im Hämophiliezentrum Rhein-Main in Frankfurt, "denn sie haben nur ein X-Chromosom", über das die Krankheit übertragen wird. Mädchen dagegen besitzen zwei. Hat das eine Chromosom einen Defekt, lässt sich dies mit dem zweiten gesunden ausgleichen.

Darin liegt der Grund, weshalb die unheilbare Hämophilie A fast ausschließlich bei männlichen Neugeborenen festgestellt wird. Mädchen und Frauen bekommen sie zwar auch, erkranken aber in aller Regel nicht selbst schwer daran. Sie sind meist nur Überträgerinnen, sogenannte Konduktorinnen. Vanessa ist eine von geschätzt nur etwa zehn Patientinnen in Deutschland mit einer schweren Hämophilie A.

Verbluten ist nicht mal das Schlimmste

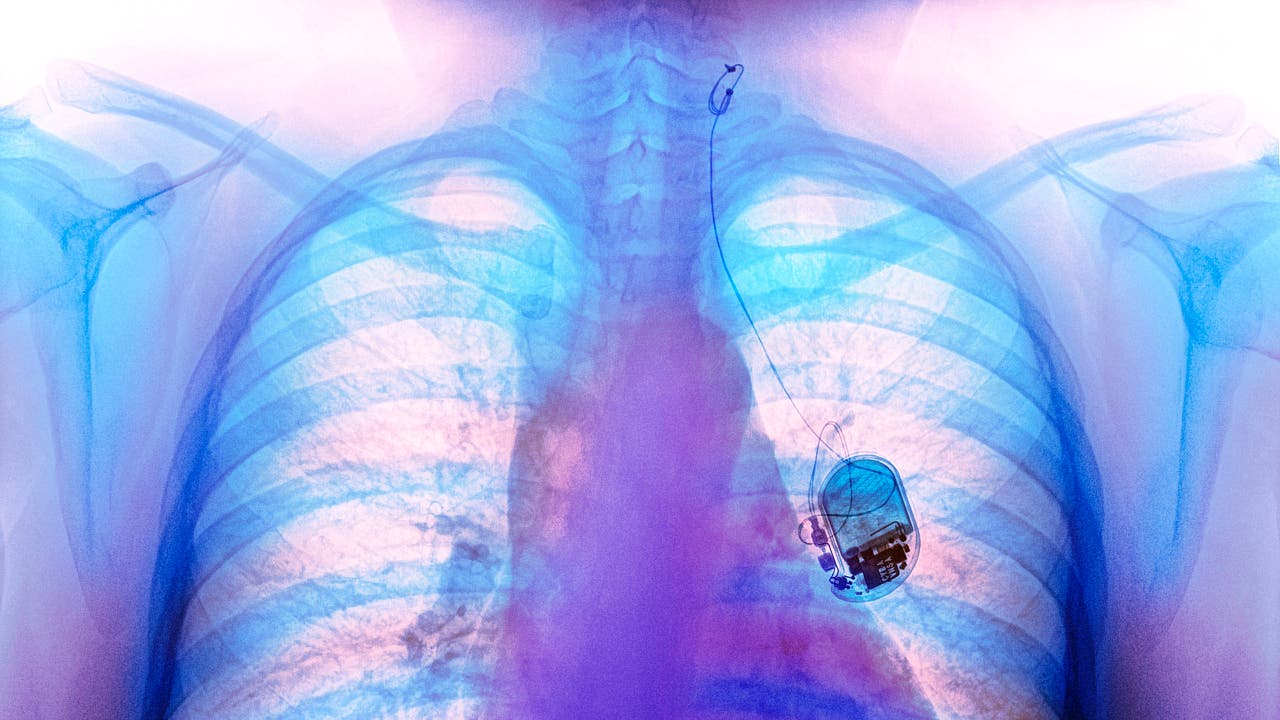

Hämophilie – eigentlich ein schönes Wort. Es bedeutet so viel wie "Liebe zum Blut". Und da wird es unheimlich. Denn schließlich bedeutet jede Blutung eine Gefahr für die Betroffenen. Bei ihnen funktioniert ein Gerinnungsfaktor nicht richtig oder er fehlt ganz. Das führt dazu, dass nach einer Verletzung Blut nicht gerinnt, Blutungen also nicht gut gestoppt werden können. Noch vor etwa 70 Jahren lag die Sterblichkeit hämophiler Patienten nach einer Operation bei über 60 Prozent.

Dabei ist das Verblutungsrisiko nicht einmal das größte Problem. Schlimmer seien die Blutungen nach innen, in die Gelenke, Muskulatur und inneren Organe, erklärt die Ärztin Dr. Escuriola-Ettingshausen. Die wiederholten inneren Blutungen schädigen schon früh die Gelenke, was Schmerzen bei Bewegungen und somit eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität bedeutet.

Auf Kinderfotos fast immer mit Helm

Das gilt besonders für ein kleines Kind wie Vanessa, das nicht verstehen kann, warum es die Spritzen braucht, die ihm jeden Tag in die Vene gestochen werden. Über die Spritze bekommt das Mädchen den fehlenden Gerinnungsfaktor VIII verabreicht. Sie hat sich gewehrt, es gab viele Tränen. Manchmal brauchte es fünf Versuche, bis die Dosis drin war.

Doch da war noch die andere Seite: "Ich wurde als Kind total in Watte gepackt", erinnert sich Vanessa. Sie durfte sich auf keinen Fall stoßen. Dabei war sie eine echte Rabaukin. "Von mir als Kind gibt es fast nur Fotos mit Helm. Den musste ich immer tragen, auch auf dem Spielplatz oder im Kindergarten." Sie wuchs ohne ihre Mutter bei ihrem Papa, einem richtigen Helikopter-Vater, auf. Er passte ständig auf, dass ihr nichts passierte.

Mit dem Schutzhelm war sie schon optisch als "anders als die anderen" zu erkennen. Auch musste sie immer wieder ihre blauen Flecke und Einstichnarben erklären. Besonders gelitten hat sie unter den Gerüchten, ihr fürsorglicher Vater würde ihr die Blutergüsse zufügen. Das hat sie sehr misstrauisch ihrer Umwelt gegenüber gemacht. Als sie 12 war, starb ihr Vater.

Moderne Antikörpertherapie bringt die Wende

Als Teenie hätte sie liebend gern Inline-Skates gehabt, wie all ihre Freundinnen. Sie verzichtet, wegen der Verletzungsgefahr. Skifahren? Viel zu gefährlich. Irgendwann entdeckt Vanessa, dass sie Tattoos cool findet und wünscht sich eines "für Papa", wie sie sagt. Doch eine Tätowierung ist letztlich nichts anderes als eine Schürfwunde – zu riskant bei Hämophilie.

2021 macht ihr Arzt Vanessa schließlich auf eine moderne Antikörpertherapie aufmerksam. "Endlich keine Spritzen mehr“, ist ihre erste, erleichterte Reaktion. Ihre Armbeugen sind schon ganz vernarbt, sie wurde sogar schon für eine Drogensüchtige gehalten. Das ist fast lustig. Aber nur fast.

Auch die neue Therapie gelangt über eine Spritze in den Körper. Aber nicht mehr täglich, sondern nur noch alle vier Wochen, statt intravenös wird nun subkutan injiziert, also ins Unterhautfettgewebe. Das kann sie nach einer kurzen Anleitung allein und zu Hause – eine große Erleichterung.

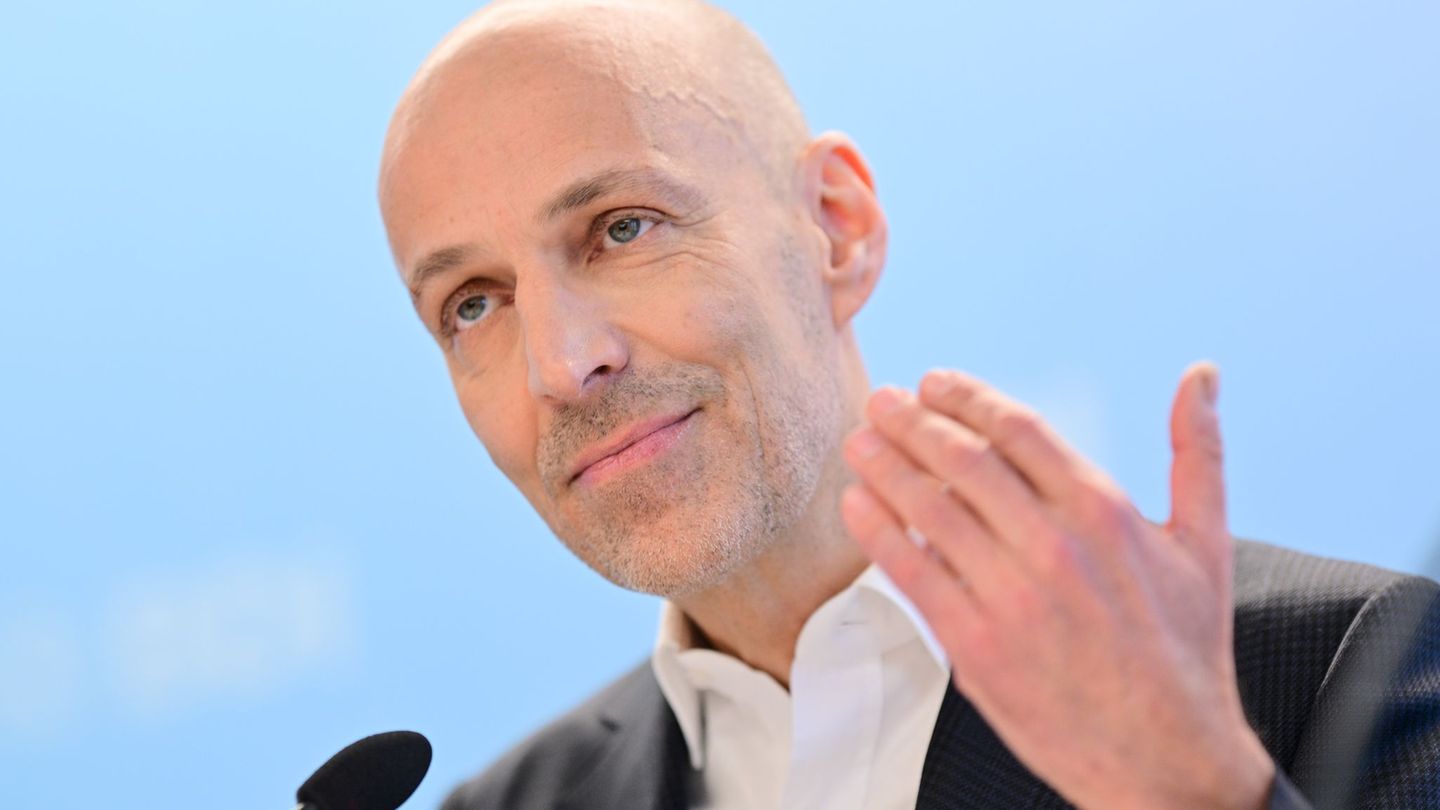

Noch mehr freut sie sich darüber, dass ihr die Antikörperbehandlung auch deutlich mehr Sicherheit gibt. Zuvor schwankten die Gerinnungswerte im Blut zwischen sehr wenig bis gar nicht und sehr hoch direkt nach einer Injektion. Jetzt bleibt der Pegel konstant auf einem nur etwas niedrigen Niveau. "Die Antikörperbehandlung versetzt die Patienten in eine Form der sehr leichten Hämophilie", erklärt Dr. Georg Goldmann, Facharzt für Transfusionsmedizin und Hämostaseologie am Universitätsklinikum Bonn.

Vanessa will keine Zeit mehr verlieren und sucht sich ein Tattoo-Studio, das sich auf sie als spezielle Kundin einlässt. Als ein Test ergibt, dass es zu keinen auffälligen Blutungen kommt und die Stelle gut abheilt, wird ihr Herzenswunsch endlich Wirklichkeit: "Ich habe mir Papas Sternbild, Zwillinge, und sein Geburtsjahr tätowieren lassen", erzählt sie. Inzwischen sind weitere Bilder auf ihrer Haut dazugekommen, das nächste ist in Planung.

Die Narben verblassen

Heute fühlt sich Vanessa belastbarer, kraftvoller. Sie ist in der Pflege tätig, das wäre vorher gar nicht möglich gewesen. Ebenso wie ihr Hobby Krafttraining. "Dabei hätten die Gelenke viel zu sehr geschmerzt", sagt sie.

Inzwischen hat sich Vanessa Inline-Skates gekauft. Sogar Eislaufen traut sie sich unter der neuen Therapie. "Vielleicht werde ich jetzt auch mal Skiurlaub machen", überlegt sie. Sie weiß, mit der Notfallmedikation, die sie immer bei sich hat, kann ihr nichts Schlimmes passieren. "Ich fühle mich eigentlich ganz normal", gesteht sie. Ein simpler Satz, der ihr aber so viel mehr bedeutet.